« Je ne suis pas de ceux qui disent : Ce n’est rien ;

« Je ne suis pas de ceux qui disent : Ce n’est rien ;

C’est une femme qui se noie.

Je dis que c’est beaucoup ; et ce sexe vaut bien

Que nous le regrettions, puisqu’il fait notre joie… »

(La Fontaine, la femme noyée, Fables, III, 16)

Loin de moi l’idée de minimiser le nombre de femmes tuées par leur conjoint — ni celui, bien moindre mais réel, d’hommes tués par leur conjointe — une trentaine par an. Ou de lesbiennes assassinées par leur copine. Même si au total, 130 ou 140 par an, rapporté au nombre de couples en France, cela reste aussi peu significatif que le nombre de thromboses chez les néo-vaccinés, c’est 140 de trop.

Claude Habid, éminente universitaire spécialiste du XVIIIe siècle (comment ? Vous n’avez pas lu, en 2006, Galanterie française ? Courez l’acheter), s’est fendue d’une tribune significative dans le Figaro, peu après l’incontournable Journée de la femme — dont les manifestations en mars 2020 ont été apparemment une cause majeure de l’accélération du Covid-19 : l’Espagne les a interdites cette année pour cette raison.

« Les féministes, écrit-elle, montent en épingle les « féminicides », mot nouveau. » Comme moi, elle remarque que « le nombre des crimes conjugaux, si tragique soit-il, demeure dérisoire rapporté à l’ensemble des couples. » Et de se moquer — ce n’est pas bien — de ces « jeunes militantes qui vont coller la nuit le chiffre des victimes » et qui « éprouvent un sentiment jubilatoire où se mêlent la certitude de la justice et la réappropriation de la rue. »

Puis elle entre dans ce qui me paraît le cœur du sujet : « Elles veulent ignorer, dit-elle, la composante passionnelle de ces crimes. »

Et d’expliquer que l’assassin par jalousie, loin d’être « un parangon de la virilité », est « un perdant absolu. Il n’est pas un modèle, mais une faillite. »

Elle entre alors dans le domaine littéraire qui, bien mieux que la morale ou le Droit, s’est risqué à expliquer ces crimes.

« La fureur jalouse engendre des crimes : les représenter comme Mérimée en écrivant Carmen, ou Shakespeare créant Othello, ce n’est pas enfoncer les femmes dans un destin de servitude, c’est leur ouvrir les yeux sur la tératologie passionnelle, leur faire voir la haine qui borde l’amour et guette les amants lorsqu’ils chutent hors de l’éden amoureux. Cela n’engage aucune femme à se soumettre, mais chacune à se méfier du kitsch sentimental. »

C’est bien là que se situe le problème. Dans le décalage entre l’histoire que se racontent les amoureux et la réalité du sentiment.

Stendhal a inventé le concept de cristallisation pour désigner l’aura dont on entoure la personne aimée, assez puissante pour cacher finalement la personne elle-même, ou pour la transformer en un être imaginaire qui n’a avec la réalité de l’individu que des rapports connexes. De Kevin Dugenou on fait un Roméo, de Margoton la jeune bergère on fait une Juliette.

Quand un événement — parfois une réflexion — brise le cristal dont on avait paré l’objet aimé, c’est insupportable. Ce que l’on tue, c’est la personne qui apparaît soudain — à mille lieues de celle que l’on croyait connaître. Quand on se tue, au fond, c’est le même problème : que l’on exerce la violence sur soi ou sur l’autre, c’est toujours une affaire de déception.

Nous sommes drogués au sentiment. Jadis Emma Bovary se graissait les mains aux romans à l’eau de rose — et c’est du décalage entre ses lectures et la réalité qu’elle meurt. Les sites de rencontre, les émissions de télé, vous promettent la lune sentimentale. Même la littérature érotique, jadis consacrée à des plaisirs solides, fait un détour par le sentiment et ses cinquante nuances : il y a désormais du kitsch dans le sado-masochisme.

Ce qui amène, dans l’amour, un individu à en tuer un autre, ou à se tuer soi-même, ce qui témoigne de la même faillite, c’est l’écart monstrueux entre un sentiment préfabriqué par des médias dégoulinants de guimauve et la réalité des relations humaines, où amour ne rime pas avec toujours. Les poètes médiévaux s’y connaissaient davantage, eux qui faisaient rimer amor et mort. « Mourir d’aimer », malheureusement, n’est pas seulement un titre de film.

C’est l’inconvénient des phrases toutes faites, genre « Je t’aime ». On croit que le présent de l’expression est un présent d’éternité, quand il s’agit au mieux d’un présent d’habitude. Trop de gens pensent qu’une fois proférés les serments de départ, le temps s’arrête — alors que tout commence, que l’amour est à renouveler tous les matins, qu’il ne faut pas s’endormir sur ses sentiments, encore moins sur ceux de l’Autre, mais les fortifier, les renouveler, les bouleverser — chaque jour. « Un éternel amour de trois semaines », disait autrefois Jean Chalon — pour jouer sur l’écart entre l’éternité et notre tempos humain, si limité.

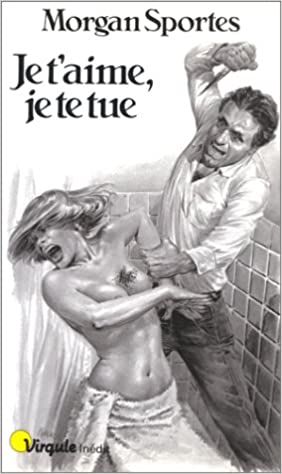

Morgan Sportès a publié en 1985 un recueil de nouvelles narrant des drames passionnels et intitulé avec humour et pertinence Je t’aime Je te tue. C’était le titre aussi d’un film allemand, en 1971 : Ich liebe dich, ich töte dich.

Au XVIIIe siècle, où Chamfort pensait que l’amour était « l’échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes », il y avait moins de crimes passionnels. Il a fallu les déluges de sentiment qui ont suivi la publication de la Nouvelle Héloïse pour que l’on commence à regarder l’Autre comme une promesse d’éternité, et que les déceptions s’accumulent. Au fond, les assassinats entre cons joints, c’est encore la faute à Rousseau.

Jean-Paul Brighelli

Ô Maître, vous avez un certain talent pour raconter les choses … vous devriez écrire des livres 😉

Les commentaires sont fermés.