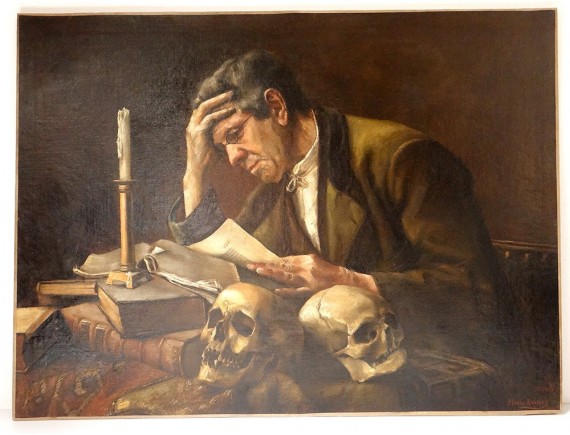

Maria Andries (XIXe siècle), Memento mori, 1891

Rappelez-vous : quand nous faisions des dictées ou des rédactions (et plus tard des dissertations), on nous conseillait de nous relire. Je suggérais même à mes étudiants de finir vingt minutes avant l’heure, de prendre le temps de respirer, peut-être d’aller pisser si c’était possible, puis de se remettre à sa copie d’un œil neuf.

Depuis quasi quarante-cinq ans que j’écris à mon compte, j’ai réalisé la cruauté d’un tel conseil. Parce que se relire est l’un des exercices d’auto-flagellation les plus sophistiqués qui soient.

Repérer les fautes de frappe, soit — mais je me fie davantage à mes fidèles Relectrices, qui au moins ne lisent pas ce qu’elles croient avoir écrit, ce qui est régulièrement le cas de l’écrivain. Mais soupeser chaque mot, ou presque, en se demandant si c’est le bon, et si un vocable de trois syllabes ne serait pas supérieur, pour la rythmique de la phrase et l’obtention d’un joli alexandrin orphelin, au mot trop long ou trop court qui me vint au premier jet… Se demander si le dosage souhaitable de violence, d’érotisme et de didactisme est atteint… Réaliser que 350 000 signes, c’est très insuffisant, et qu’il faut se gratter pour en écrire 50 000 de plus sans avoir l’air de tirer à la ligne — et qu’il serait peut-être sage en fait d’en supprimer 100 000 qui ne servent pas à grand-chose… S’apercevoir que parti avec l’intention d’écrire l’épopée des Camisards, on a rédigé un mauvais polar plein de cris et de chuchotements… Que les Protestants qui le liront le trouveront détestable, et que les Catholiques le trouveront complaisant… Que tel personnage m’ennuie, et ennuiera forcément le Lecteur, et qu’il serait sans doute sage de le faire mourir de façon ignominieuse… Que les scènes de torture et d’exécutions (je me suis sérieusement défoulé, cette fois) dégoûteront les esprits sensibles… Que les conseils médicaux (après tout, le personnage principal est médecin) frisent la préscience, voire la science-fiction… Que…

Le tout en quelques jours, parce que j’ai hâte de l’envoyer à l’éditeur, qui probablement le lira en se pinçant le nez.

De temps en temps, je m’ébroue et je reprends Flaubert — et alors, je désespère. Parce que dix lignes de Salammbô, dans le genre historique, valent mieux que les trois cents pages que j’ai péniblement produites. Ou que les duels de Dumas — le patron — sont plus clinquants que les miens : allez renouveler les Trois mousquetaires !

J’écris avec facilité, comme on dit. Mais au moment de la relecture, cette facilité se retourne contre moi : j’ai écrit lâchement, me dis-je — au sens d’un tissu un peu lâche. Il faudrait resserrer, supprimer tous ces mots de liaison qui ne servent à rien, ces adverbes qui n’en finissent pas, ces approximations niaises, résumer les dialogues à l’essentiel, sous peine d’avoir l’air de vouloir gagner de la place… comme Dumas, qui tirait abondamment à la ligne…

D’autant que personne ne peut vous rassurer. La relcture est l’expérience la plus pure de la solitude la plus profonde.

Evidemment, on a toujours la possibilité de lire une page d’Annie Ernaux pour se rassurer sur son propre talent. Mais c’est fugace, et ça ne suffit pas. On a beau se répéter la phrase de Talleyrand : « Quand je me contemple, je m’inquiète ; quand je me compare, je me rassure. » Mais ça ne rassure guère…

C’est un métier effarant, qui ne vous rend jamais content. Une fois de temps en temps, en rédigeant, je me dis « Ça, c’est bien troussé » — et quand je me relis, je me trouve vain, niais, prétentieux, abominable.

Le pire, c’est que les dix jours qui suivent, ces dix jours de corrections interminables, ne m’arrangent pas l’humeur. Avant-hier j’ai raté un plat que je réussis ordinairement les yeux fermés. Je pensais à autre chose. Bref, nous partîmes manger des nouilles japonaises à l’Haiku Ramen, à Marseille — que je vous recommande, ils font cuire leurs pâtes dans des bouillons qui ont mijoté sept ou huit heures et qui baignent dans l’umami, cet idéal de la cuisine nippone…

D’autant que je ne sais même pas si ce roman, qui clôt la trilogie entamée avec Soleil noir puis Les Nuits de Topkapi, plaira à l’éditeur… S’il aura la place de le programme dans un planning encombré… Et s’il ne préfèrera pas demander à telle de ses pouliches une autre biographie sucrée à destination du lectorat féminin.

Un métier de chien, je vous dis. Vient toujours le moment où l’on se dit que ce sera le dernier livre, et que désormais j’élèverai des poules, qui au moins font des œufs, elles.

Jean-Paul Brighelli

Franchement, je ne sais pas pourquoi les commentaires s’étaient fermés sur le fil précédent.

Le jour où vous ne serez pas rongé par le doute, cher Pater dolorosa, nous pourrons alors nous alerter sérieusement.

Où l’on retrouve quelques uns des spécimens du bestiaire favori de Bd , à savoir

« pouliches », « chien », « poules »,

ainsi que la presque obligatoire (« auto- ») « flagellation », menant (forcément) à un régal, cette fois de nouilles japonaises…

WTH (faisons notre Lormier) préfère ne pas s’appesantir sur le mot (avec majuscule)

« Relectrices », précédé de « fidèles », comme on pouvait (naturellement) s’y attendre !

(Bon courage à vous, JPB !)