Un ami qui dirige — chez François Bourin — une collection de pamphlets m’a demandé d’en écrire un. « D’accord — mais pas sur l’Ecole ! » Il a convenu que ce n’était pas la peine, effectivement : la cause est entendue.

J’ai donc opté pour la pornographie. Remise de texte à la rentrée.

En attendant, et puisque ce sont bientôt les vacances (période de vide dont le sexe est le marronnier de saison) voici, peu ou prou, ce que pourrait être l’introduction (si je puis dire) de ce tour d’horizon des mille et une manières de vendre ce que nous pensions être une liberté, et qui est devenu un commerce.

À vous de me dire si la thèse paradoxale que je défends — la pornographie, c’est l’autre face du conformisme — est tenable ou non. À vous de me suggérer les développements que vous inspire ce sujet.

Ou plutôt, cet objet. Dans la société pornographique, il n’y a justement plus de sujets.

Il nous a fallu du temps pour comprendre que « liberté sexuelle » était en fait un oxymore. Du moins dans le sens que l’on donne aujourd’hui au terme — une liberté faite de voyeurisme, de vénalité, de répétitions — et, au fond, de conformisme.

Bref, ce que l’on appelle désormais pornographie.

Bien sûr, nous avons des excuses pour nous y être laissé prendre.

Nous arrivions des temps barbares — disons les années 50… — où la libre expression des désirs n’était pas même imaginable. Sans parler de leur représentation. On conservait chez soi ses estampes japonaises — ou ses miniatures persanes. On chinait les curiosa chez les bouquinistes. Les « réclames » suggestives (par exemple pour la lingerie Scandale) étaient dessinées — pas photographiées. À travers une serrure, pour bien marquer que nous n’étions que des voyeurs.

Personne n’aurait imaginé alors que trente ans plus tard, une agence de pub (en l’occurrence l’afficheur Avenir) aurait l’idée de déshabiller une jeune fille, Myriam, en trois semaines, sur des panneaux de quatre mètres sur trois : « Le 2 septembre j’enlève le haut », proclamait la première affiche. Et elle l’ôta effectivement à la date dite, seins glorieux en avant, proclamant cette fois : « Le 4 septembre, j’enlève le bas » — ce qu’elle fit derechef, mais de dos.

Scandale…

Jean-François Jonvelle, le photographe (Myriam Szabo était sa petite amie, et avait remplacé au pied levé le mannequin prévu, qui avait préféré renoncer — douce ingénuité de ces époques archaïques) n’avait rien d’un pornographe. Mais en 1984, trois clichés coquins en grand format parurent d’une indécence outrée à nombre de belles âmes. La « révolution sexuelle » entamée dans les années 1960 avait eu beau pousser ses feux, la tentation de l’ordre moral était encore forte. Que l’on veuille bien se rappeler les provocations qui émaillaient, dix ans auparavant, les meetings de Jean Royer, le rigide (?) maire de Tours candidat à la présidentielle.

L’erreur serait de penser que le déferlement actuel de pornographie n’est que le signe de la victoire finale du camp du Bien (la révolution) contre le Mal (la pudibonderie). Nous l’avons tant aimée, notre libération — mais le jeu est fini, bien fini : la pornographie, c’est Thermidor descendant sur la Révolution. Fin de partie.

La vraie mutation, c’est au cours des années 80 qu’elle s’est accomplie — et les fesses de Myriam en furent le signal ténu. La vraie mutation, c’est la pornographie généralisée, c’est-à-dire la récupération par des intérêts économiques de ce que nous avions cru pouvoir cantonner aux mœurs. Et la diffusion dans l’espace public des audaces que nous pensions réservées à l’espace privé. Sodomie parfois, pourquoi pas ? Sodomie soir et matin, chagrin.

La pornographie est un monstrueux conformisme.

On sait que les effets publics d’une nouvelle législation sont rarement immédiats. Le gouvernement de Jacques Chirac, sommé par son électorat le plus droitier de légiférer pour contenir la déferlante de films érotiques dont Emmanuelle (1974) avait été l’emblème en France, préféra frapper à la caisse, en décembre 1975, les œuvres à contenu pornographique. Le premier ministre hésitant à censurer ce qui lui apparaissait sans doute, en fieffé libertin qu’il était, assez sympathique, on convint d’une taxation particulière, qui étrangla le cinéma X, et le rejeta d’abord dans une semi-clandestinité.

Sur ce, on inventa les magnétoscopes — le format Betamax en cette même année 1975, le VHS l’année suivante : et ce standard, techniquement le moins satisfaisant, fut finalement adopté parce qu’il avait été choisi par l’industrie pornographique, qui se souciait moins de qualité que de rentabilité, et pour nulle autre raison. Les coûts de fabrication en baisse permirent, à partir du début des années 1980, une diffusion assez rapide en France, malgré l’épisode grotesque, et rapidement abandonné, du dédouanement imposé aux magnétoscopes japonais à Poitiers (1982).

La contre-révolution était là. Pas dans la « liberté » conquise de haute lutte dans les deux décennies précédentes, mais dans la commercialisation de la liberté. La pornographie fut le premier bénéficiaire du libéralisme mondialisé qui se mettait en place. Le cheval de Troie d’une destruction bien plus que d’une conquête.

Il ne s’agissait en rien d’une extension du domaine sexuel, mais d’une marchandisation (en fait, d’une récupération) d’une liberté qui menaçait effectivement l’ordre bourgeois — la famille et la propriété. Les années soixante avaient milité pour l’amour libre. Les années 80 réinventèrent l’amour tarifé. Inutile de rouvrir les bordels : ils sont désormais sur la Toile.

Ce faisant, la pornographie a dégradé le sexe, en jouant sur la confusion avec l’érotisme, qui de tout temps a été une force de contestation. Rien d’étonnant à ce que « libre » ait enfanté « libertinage », et que les libertins aient joué simultanément avec les mœurs et les croyances. Voyez Sade ou Laclos.

Avec la pornographie, nous sommes aux antipodes de cette liberté. Ce n’est pas pour rien que parallèlement à la déferlante porno, un puritanisme nouveau se fasse jour : ce sont les deux faces du nouvel ordre économique et moral, qui toutes deux confinent l’individu dans des attitudes imposées, des figures obligatoires, des stéréotypes pesants — l’exact contraire de la liberté. Et les Etats-Unis, qui hébergent l’industrie pornographique la plus florissante, ont aussi généré les ligues de vertu les plus fascisantes. Aucune contradiction : les uns et les autres participent de la grandeur américaine…

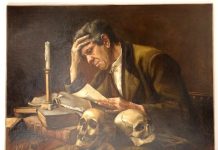

La pornographie est une contrainte, tout comme la vertu — une contrainte qui pèse formidablement sur les corps et les esprits. L’érotisme, dont elle a emprunté les oripeaux les plus outranciers, est libertaire, anarchique parfois, intelligent toujours. Il consacre l’individu — indifféremment hommes et femmes. Rien d’étonnant à ce que le siècle qui l’a le mieux inventé, le mieux peaufiné, soit le XVIIIème, où s’est forgée, contre l’Eglise, la notion même d’individualité. L’homme n’est rien face à Dieu, disent Pascal et Bossuet, réconciliés sur ce coup. La femme et l’homme ne sont rien, dit la pornographie — de pures fonctions corporelles. Des soi-disant individus, réduits à une synecdoque — les parties pour le trou.

Et là commence l’imposture. Au terme de la « révolution sexuelle », nous nous retrouvons plus chosifiés encore qu’au début. Nous sommes passés d’une contrainte forte — la morale — que l’érotisme détournait intelligemment, à un terrorisme impitoyable, sans autre dieu, cette fois, que l’argent. En cela, la pornographie est le révélateur de notre société — son miroir et son paroxysme.

Les jeunes — en particulier les jeunes garçons, grands consommateurs de pornographie — sont désormais sommés d’adopter des comportements stéréotypés, qui poussent des bandes d’adolescents à violer des gamines sur les parvis des gares pendant que leurs copains les filment — et l’insoutenable est double, dans l’acte imposé d’un côté, dans l’obscénité de l’image de l’autre. Spectacle en société. Gang et gang-bang. Parce qu’ils n’ont plus de la sexualité qu’une image médiatique, et qu’ils sont — c’est de leur âge — dans la reproduction bien plus que dans l’autonomie, quoi qu’ils croient.

Or, rien de plus stérilisant qu’un acte forcé. Dans la pornographie, la chair est triste, hélas, parce qu’elle est sans cesse contrainte. La révolution sexuelle avait sans doute facilité le plaisir — bonne idée. La réaction s’est traduite d’abord par une obligation à jouir — et, dans un second temps, par la rétention puritaine de l’orgasme, deux faces d’une même fausse monnaie.

Car la pornographie est le règne du faux, alors même qu’elle prétend — parce qu’elle est image — dire le vrai. Naïfs, les enfants des anciens révolutionnaires, qui n’ont pas appris qu’une image est… juste une image, un masque imposé, la manifestation même de l’artifice.

Cela ne serait pas bien grave, si cette fausse monnaie ne s’imposait chaque jour davantage, et ne contaminait les attitudes vis-à-vis de la sexualité. Sommé de choisir entre l’abstinence et le tout-à-jouir, l’adolescent ne sait plus à quel sein se vouer. La pornographie exerce une violence qu’il reproduit à l’envi — à moins qu’elle ne l’inhibe.

Dans une société de marché, nous avons mis en place une sexualité de marché, et même de supermarché. Dans une société du bling-bling, nous sommes tentés de confondre l’être (être heureux, par exemple) et l’avoir — la pornographie n’existe que sous le signe du groupe, de la surenchère ou de la surenchair. L’être ne consomme pas assez, sans doute. L’idéologie de l’avoir est bien plus rentable.

Seulement, voilà : la pornographie se paie cash. En traumatismes, violences, et mépris des autres et de soi-même. C’est un Eros qui verse dans Thanatos. Toutes ces petites morts simulées font un grand cadavre — celui de notre civilisation. Sous les projecteurs des studios, on détruit les Lumières.

Cet essai tente de resituer la pornographie dans le cadre de la vulgarité contemporaine. Et de restituer au libertinage ses lettres de noblesse. Double tâche, combat perdu — mais c’est bien plus beau lorsque c’est inutile.

Jean-Paul Brighelli