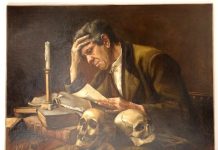

Philippe Meirieu parle (dans Frankenstein pédagogue, et ailleurs) de ce qu’il appelle « l’effet-Pygmalion » (ou l’effet-Frankenstein, ou l’effet-Gepetto, tous créateurs de créatures). Rêve de pédagogue, dit-il. Rêve humain, plus généralement : nous n’aurions pas inventé tant de mythes si le fantasme divin, fabriquer un être avec un peu de boue (adama, dans la langue de la Bible — d’où la traduction de Chouraqui, « le Glébeux », pour désigner Adam), ne nous était pas consubstantiel (1). C’est même pour cela que nous avons inventé Dieu.

Alors on se fait pédagogue. Et on rêve de transformer définitivement, et durablement, ces pâtes molles qu’on appelle des enfants — ou ces faux durs qu’on nomme adolescents.

Mais voilà : eux aussi nous arrivent bardés de rigidités diverses. Ils nous arrivent avec une culture. Un langage. Une fausse innocence. Avec une prédisposition à écouter, ou à parler. Déjà « bons » ou « mauvais » élèves — avant même que nous y ayons mis la main. « Le rapport à la culture ne s’acquiert qu’en dehors de l’Ecole », dit Bourdieu — et il a raison, le bougre. Il faudra, quelque jour, que je me lance dans une grande réhabilitation de Bourdieu, afin de l’arracher aux griffes des bourdieusiens, comme on devrait arracher Rousseau des mains des rousseauistes, et Piaget des ongles des piagétistes…

Pourtant, nous sommes censés les « instituer », tous ces gosses tordus — les faire tenir droit…

Bien sûr, c’est plus facile si le bambin de 4, 8, 12 ou 15 ans entre à l’Ecole avec un rapport classique (« bourgeois », si vous préférez) à l’institution. Avec un vocabulaire déjà riche, une habitude de la prise de parole, un respect pour la Maître, et le goût des livres. Galatée dégrossie.

Or, depuis que le collège unique, tout bardé de bonnes intentions, puis la « massification », ont envoyé sur les bancs de l’Ecole, jusqu’à 16 ans, la totalité d’une classe d’âge, nous sommes confrontés à des enfants qui ont un autre langage, une autre culture, des habitudes étranges, des références incompréhensibles.

La mauvaise réponse — celle qui a été fournie depuis trente ans —, c’était de se mettre en tête de « respecter » cette différence — tout en les parquant dans les ZEP. De déduire de cette diversité que toutes les cultures se valent — alors même que nous sommes toujours censés leur apprendre la nôtre.

Et c’est une opération violente que d’apprendre un langage, une culture. Ça l’est déjà quand l’élève est complaisant. Ça l’est bien davantage quand il est rétif. La créature, régulièrement, se révolte contre son créateur, qui sans cesse la « corrige » — j’assume complètement le mot, dans tout ce qu’il a de « répressif » aux yeux des imbéciles. : les graffiti que laisse l’enseignant sur la copie de l’élève ne sont pas sans analogie avec les traces que laissait la férule du maître sur le dos des réclacitrants — autrefois. De la même façon qu’une mère dit sans cesse à son rejeton « Tiens-toi droit ! », nous sommes là pour redresser ces esprits courbes — parce que nous savons bien quelle esthétique nous poursuivons, parce que nous savons dans quelle société nous vivons (bourgeoise, et il n’y en a pas d’autres, Marx le premier l’a expliqué à maintes reprises), quelles sont les exigences qui les attendent à la sortie. Et il est criminel de ne pas enseigner, constamment, en fonction de cette sortie dans le monde, tout au bout des études. Nous nous efforçons de les conformer (et là aussi, j’assume) aux règles du monde à venir — le nôtre. En espérant leur apporter, en même temps, assez d’esprit critique pour qu’ils n’en soient pas dupes — c’est comme ça que les enfants de bourgeois des années 1960 ont été les mieux à même de lancer une critique radiale des années De Gaulle.

Les CPES — tous ces dispositifs de « prépa à la prépa » qui se mettent en place, partout en ce moment — sont des rafistolages nécessaires. Nous arrivent de pauvres mômes qu’on a laissés en friche, comme des herbes folles — sans se soucier vraiment de les redresser, de leur inculquer des savoirs compensatoires, sans les pousser à rejeter les mauvaises habitudes. Bien sûr que ces classes sont recrutées dans les lycées les plus abandonnés, et dans les classes sociales en détresse ! Boursiers, souvent. Filles et fils de personne. Sans habitude de classe — au double sens du terme. Nous sommes supposés leur enseigner, en un an, des savoirs qui leur ont été refusés (on les a amenés au bord de l’eau, sans leur permettre de boire). Mais surtout, nous devons (en un an…) leur enseigner de nouveaux réflexes, un nouveau rapport au langage, et une nouvelle langue.

Le rapport à l’orthographe, dont tout le monde convient qu’il est totalement déficient, est l’illustration la plus caricaturale de cette difficulté. Les bons élèves orthographient globalement avec soin, parce que ce souci leur a été greffé dès l’enfance — d’où le « délit d’initié » que certains tentent de mettre sur le dos des enfants de profs, si nombreux dans les classes préparatoires : simplement, ils sont dans le moule depuis leur enfance — avantage décisif. Les autres n’ont avec la langue qu’un rapport médiat, distant — hostile parfois. Leur réinvention permanente de la graphie française en témoigne chaque jour.

Un an pour inverser quinze ans de déboires éducatifs. C’est très peu. Que nous arrivions à en sauver quelques-uns tient du miracle. D’où la tentation d’intervenir à l’arme lourde, de décréter qu’il faut modifier les concours, pour mieux faire valoir les « différences », ou les supprimer, les remplacer par un entretien d’embauche, ou les bonnes œuvres de Richard Descoings — ou les quotas de Yazid Sabeg, dans un rêve insensé d’affirmative action, comme disent les Américains, qui ferait éclater en morceaux ce qui reste de la République.

Parce qu’instituer, redresser, transmettre, c’est la République. Pygmalion est républicain, en plus d’être idéaliste. Ce que de sombres imbéciles appellent « respect », « démocratie », c’est du fascisme mou.

Jean-Paul Brighelli

(1) Et sans doute poussons-nous parfois l’expérience, dans la vie privée… « Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or », dit Baudelaire. Sauf que ça ne se passe jamais comme ça : l’Autre, en face, nous arrive, aussi jeune soit-il / elle, avec son poids de certitudes apprises, sa rigidité d’éducation, ses déformations originelles. On croit avoir en main Galatée, on a Emma Bovary. On sait ce qui arrive à Arnolphe, qui avait cru pouvoir former Agnès ex nihilo.