Jusqu’où peut aller la soumission — celle que l’on impose comme celle à laquelle on consent ? C’est le point nodal de toutes les histoires sado-masochistes (et je pense comme Deleuze que c’est un adjectif tout à fait impropre, il n’existe rien qui soit en même temps sadique et masochiste, et le sadique n’est certainement pas la complémentaire du masochiste — sauf exception…). Les contrats que signent Maîtres(ses) et Soumis(es), et qui sont le plus souvent rédigés par le « bottom » et non par le « top », épluchent soigneusement tout ce qui est licite (combien de coups de canne, fisting par ci et pas par là, etc.) et ce qui ne l’est pas. D’où l’usage fréquent d’un « safe word » qui interrompt toute pratique que l’Autre juge, en cet instant, insoutenable. L’ignorer équivaut à une rupture de contrat.

Et puis, comme à l’école, il y a le hors-contrat : la relation fondée sur l’acceptation absolue, dont la limite frise le rivage des morts. Sans s’y précipiter, sinon ça cesse d’être drôle. Sans parler des contraintes — effacer les empreintes, faire disparaître le corps, et autres menus soucis.

La Vocation, le dernier roman de Chloé Saffy, qui a largement donné dans le genre érotique mâtiné de BDSM, explore ce type de situation extrême. « Salomé », qui a hameçonné la narratrice via Facebook, entre peu à peu dans son imaginaire, et lui confie, par bribes puis par pans entiers, sa « vocation » : se soumettre jusqu’à accepter les transformations physiques les moins évidentes. Il ne suffit plus ici de s’assujettir l’esprit, mais de domestiquer le corps, non seulement sexuellement parlant (c’est la moindre des choses), non seulement masochistement parlant (c’est la routine), mais dans la structure même de son corps, modifié par les Maîtres qu’elle s’est donnés.

Cela commence par l’habillement, cela va de soi. Jupe crayon, bas couture, maquillage excessif, lingerie choisie ou interdite.

Les punitions sont nombreuses — même si la narratrice ne s’étend pas sur la question, rien ne ressemble plus à un coup de fouet qu’un coup de canne ou de cravache. Après tout, comme le souligne Chloé, « la flagellation est moins une punition qu’une récompense, un moment de connexion intime, où l’instrument est un prolongement du lien entre les partenaires. » On juge par là que nous n’avons eu, elle et moi, que des relations littéraires.

La gamme de « Sanctions » (la majuscule est là pour rappeler l’aspect quasi théologique de ce monde interlope) est fort étendue, depuis celles « où la douleur est vive mais limitée » (comme dit Valéry, « un mal vif vaut mieux qu’un supplice dormant ») jusqu’au redoutable « berceau », sorte de cheval-d’arçons médiéval, dont on ne se remet qu’avec 48 heures de repos complet.

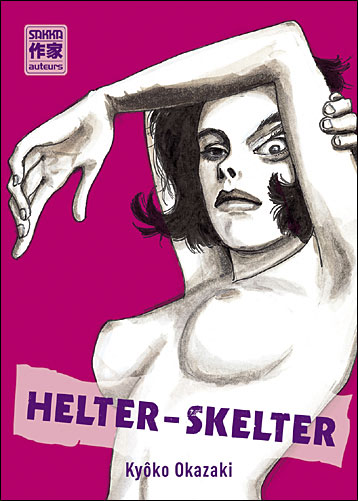

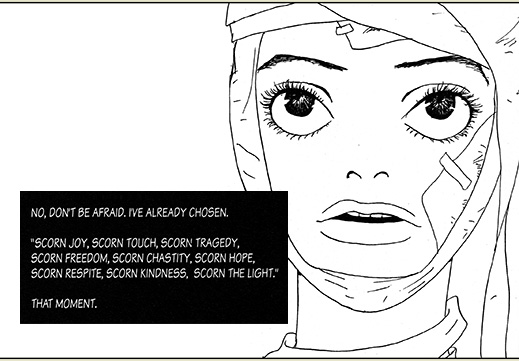

L’étape suivante, ce sont les modifications physiques, visant une réification complète. Augmentation mammaire « selon la technique des expanders », qui « consiste à introduire une valve dans le sein et à la remplir de sérum physiologique à l’aide d’une canule placée derrière la poitrine, sous les aisselles » — avec reconstruction définitive des tétons. L’effet recherché, c’est l’artificialité. Puis modification des lèvres « selon la technique des Russian lips », par injections d’acide hyaluronique, pour accentuer l’arc de Cupidon et empêcher la bouche de se fermer. Et Chloé Saffy de comparer cette sculpture sur chair au manga de Kyôko Okazaki (une femme elle aussi), Helter-Skelter, dont l’héroïne, Lili, mannequin-vedette, a été entièrement redessinée — c’est le cas de le dire — par un Pygmalion femelle bien plus impitoyable que celui de la fable.

Enfin vient la clôture dans une maison éloignée. Salomé y est coupée du monde, coupée de sa géographie familière, transplantée dans un univers concentrationnaire visant à la modifier en profondeur. Un cocon où s’opèrera la transition finale.

Ne racontons pas la suite. Elle vous ébouriffera.

Deux critiques cependant.

L’écriture joue raisonnablement sur l’empathie, et le technicien rationaliste que je suis déplore parfois que Chloé Saffy ne se cantonne pas à la froide observation clinique — mais cela vient sans doute du fait qu’elle est elle-même plus dans le masochisme que dans le sadisme. Ensuite — et c’est à mes yeux plus gênant —, rien ne vient expliquer l’étrange acceptation de « Salomé » : quels traumatismes, quelle culpabilité diffuse l’ont amenée à accepter ces protocoles de plus en plus sévères et intrusifs, ces punitions cinglantes, cet abandon de son corps à des étreintes complexes ? C’est comme pour les anorexiques : quelle haine de soi préside à ces métamorphoses ?

Ce qui, du coup, nous amène à penser que toute cette histoire est peut-être une fiction, et qu’en fait de reconstruction, c’est le Texte qui, sous nos yeux, est la chair modifiée par les mots. C’est là que la référence à Kyôko Okazaki prend tout son sens. Mais pourquoi pas ? Une fiction est l’élaboration maniaque d’un objet de papier, par griffures successives sur la page, ajouts ici, suppressions là — élaboration d’un être de papier plus réel que les poupées des magazines et de nos boulevards.

Jean-Paul Brighelli

Chloé Saffy, La Vocation, Le Cherche-Midi, août 2025, 266 p., 20 €.

« Une fiction est l’élaboration maniaque d’un objet de papier, par griffures successives sur la page, ajouts ici, suppressions là — élaboration d’un être de papier plus réel que les poupées des magazines et de nos boulevards. »

Voilà. Réponse donnée.

Avec un vocabulaire quelque peu… désuet :

« papier » (deux fois), « page », « magazines ».

Les « griffures * successives », le « masochisme », le « sadisme », ont pris

formes nouvelles… de plus en plus éloignées du… « papier »,

à l’exception (?) de cette « fiction… le Texte qui, sous nos yeux, est la chair modifiée par les mots » :

cf les tatouages – lisez-moi ! – et les « reconstructions » diverses mais guère variées.

L’homme ne deviendrait-il rien de bien plus qu’un objet, le jouet, la « poupée »… de son propre petit écran ?

Une fiction de plus en plus mal « élaborée », éloignée à tout prix du « réel » ?

sa « soumission » n’aura-t-elle jamais de fin ?

* Les « griffures », ce sont aussi les marques (et labels)

prêchées (!) par ces incessants « exercice(s) de communication »,

remarquables marqueurs dans l’« efficacité, (la) séduction, (la) capacité à subjuguer » (cf « Eros et Thanatos », JPB, 11h41)

ou bien qui se cantonnent à des coups de griffes…

bien incapables de la moindre « efficacité, séduction, capacité à subjuguer » ; mais là n’est pas l’important.

(il arrive aussi et encore, que pour signer, on laisse sa griffe… et même sur écran.)

« rien ne vient expliquer l’étrange acceptation de « Salomé » : quels traumatismes, quelle culpabilité diffuse l’ont amenée à accepter ces protocoles de plus en plus sévères et intrusifs, ces punitions cinglantes, cet abandon de son corps à des étreintes complexes ?

i) Et oui, on a du mal à expliquer de tels comportements…Dans un roman, l’auteur eût pu construire davantage son personnage,ne pas laisser entière l’énigme.

ii) S’agit-il d’un comportement pathologique ? (En tout cas ce n’est pas excellent physiologiquement parlant.)

« quels traumatismes, quelle culpabilité diffuse l’ont amenée à accepter »

L’idée que le comportement soumis se rattache à une culpabilité,le Maestro l’a déjà proposée

au sujet de la meuf au matelas, Emma Sukowicz.

Ne sachant pas ce qu’il faut entendre par le mot « écriture » (pris dans son sens nouveau, non courant-celui des narrtologues et autres)-ainsi que l’a souligné tout récemment Josip gavrilovic- Lormier se gardera bien de chercher à savoir si dans ce paragraphe le Maestro sepréoccupe de récit comme discours et donc écriture ou de récit comme histoire.

Rappel:

ECHO 27 août 2025 à 11h08

Pourquoi s’ intéresser au récit en tant que discours serait la seule approche valable ? Et s’intéresser au récit en tant que récit, pour ce qu’il raconte, une attitude inculte ( ou d’inculte)?

vous m’avez ôté les mots de la bouche:Josip Gavrilovic parle du « récit comme histoire. »

Il est plus simple et percutant de dire « récit comme récit ». Lormier s’intéresse au récit comme récit.

Dans le laïus de Josip Gavrilovic, une seule chose est vraie:Lormier ne sait pas ce que c’est que « l’écriture » (hors le sens courant du mot).

Tout le reste n’est qu’allégations sans fondement. Il n’y a aucune citation à l’appui.

Lormier va-t-il lire les narratologues ,essayer de comprendre le concept d’écriture ? Non.

Après un certain âge,on fait des choix;la narratologie,c’est sûrement intéressant, mais il y a des domaines qui intéressent bien davantage Lormier. Et le temps est compté.

Tant pis, Lormeir lira des fictions sans les comprendre et ses commentaires sur les billets du Maestro resteront superficiles,sans intérêt.

L’étape suivante, ce sont les modifications physiques

Je me demande si cette pratique a quelque rapport avec le bio-hacking; Les bio-hackers sont ces gens qui, sans qu’on leur ait rien demandé cherchent à « hacker » leur corps,à coups d’hormones et de substances chimiques,afin de le transformer, de l’augmenter.

L’idée même de modifiez ses gènes ,de se transgéniser est dans l’air.

Beaucoup de gens (lobotomisés ou non) n’ont pas hésité à se faitre injecter une substance qui fait produire par leurs cllules une protéine étrangère.

On commence à se demander si cela ne peut aboutir à une transformation permanente de leurs gènes.

modifier

Tiens…je suis tombé là-dessus

Collection dirigée par Jean Paul Brighelli et Michel Dobransky

https://www.calameo.com/read/000015856ba325e792c5e

Et ça a bien marché !

Le texte sur lequel je suis tombé s’intitulé » « La cicatrice »…je n’ai lu que le titre.

JG

27 août 2025 à 13h50

Brighelli botte un peu en touche avec cette réponse.

Faisons néanmoins un arrêt de volée sur ce coup de pied en touche :

– un texte peut être jugé sur son efficacité : les commentaires de Lormier concernent-ils l’efficacité du texte ? Jamais.

– un texte peut être jugé sur son potentiel de séduction: les commentaires de Lormier concernent-ils le potentiel de séduction du texte ? Jamais.

– un texte peut être jugé sur le plaisir qu’il donne : les commentaires de Lormier concernent-ils le plaisir donné par le texte ? Jamais.

Et pourquoi cela ?

Parce que les commentaires de Lormier, le plus souvent, ne s’intéressent ni au signifiant ni au signifié. Lormier a les yeux fixés sur le(s) référent(s).

C’est ce qui m’a permis de dire un jour que Lormier ne sait pas ce qu’est la Littérature et qu’il n’y comprend rien.

JG

27 août 2025 à 14h16

ECHO : « Pourquoi s’ intéresser au récit en tant que discours serait la seule approche valable ? Et s’intéresser au récit en tant que récit, pour ce qu’il raconte, une attitude inculte ( ou d’inculte)? »

Je vais essayer d’être clair :

1. S’intéresser au récit en tant que discours, c’est tout simplement prendre en compte le fait littéraire. L’approche narratologique est une des façons de prendre en compte le fait littéraire, une parmi d’autres : il y a aussi l’approche thématique (G. Poulet, J-P. Richard…), il y a l’approche psychanalytique (J. Starobinski, G. Bachelard, G.Woodroffe…) etc. Toutes ont en commun de prendre en compte le fait littéraire, et donc de considérer le récit en tant que discours.

2. Ça n’est pas être inculte ou sot de considérer le récit en tant qu’histoire. C’est la lecture-plaisir, c’est le plaisir de se laisser emporter par les événements que raconte l’histoire, c’est le plaisir de se laisser manipuler par un suspense bien ficelé, c’est le plaisir que procure Scheherazade…

Mais en aucun cas on ne peut considérer cela comme une analyse critique du texte.

(Précision toujours utile : « critique » ne signifie pas ici « contestation, reproche ».)

Et si on ne se livre qu’à une critique ou analyse de l’histoire que raconte le texte ? Je me sens mal armé pour analyser certains textes mais bien capable d’en critiquer l’histoire racontée.

En fait, l’histoire ne compte guère. C’est ce qui fait que certaines histoires ont été racontées souvent — parce que ce qui compte, c’est l’interprétation. Giraudoux a intitulé l’une de ses pièces « Amphitryon 38 » parce que c’était la 38ème version de la même histoire.

Dans un air d’opéra, on juge la réalisation — pas l’histoire; Eh bien, c’est pareil en littérature ou au cinéma. Voir Arlequin serviteur de deux maîtres, de Carlo Goldoni. Ça a inspiré aussi bien Kurosawa (Yojimbo, 1961) que Sergio Leone (Pour une poignées de dollars, 1964) ou Walter Hill (Dernier recours, 1996). Même histoire — mais ds traitements fort différents.

JG

27 août 2025 à 13h59

ECHO :

« ceux qui « replacent » leurs connaissances »

Légèrement désobligeant, ce « replacent », comme s’il s’agissait de vouloir impressionner la galerie et se faire mousser…

Quand Dugong évoqué René Thom, Newton ou Einstein, « replace »-t-il des connaissances ? Non. Il s’appuie sur des éléments de connaissance qui l’ont marqué, qu’il a validés, et qui lui servent à expliquer le monde – autant que faire se peut.

Quand j’évoque Barthes, Genette, Todorov, Starobinski ou Culioli, je m’appuie sur des éléments de connaissance qui m’ont marqué, que j’ai validés, et qui me servent à expliquer la Littérature et plus généralement le Langage – autant que faire se peut.

Lormier

» L’idée même de modifiez ses gènes ,de se transgéniser est dans l’air. »

Il y a une tendance a refuser l’état « naturel » du corps également visible dans la revendication transgenre.

Ce que signifie profondément cette tendance, et comment elle s’impose toujours plus ( effet de mode ?) mérite l’attention.

modifier

» Quand j’évoque Barthes, Genette, Todorov, Starobinski ou Culioli, je m’appuie sur des éléments de connaissance qui m’ont marqué, que j’ai validés, et qui me servent à expliquer la Littérature et plus généralement le Langage – autant que faire se peut. »

Pardonnez moi la pique. Nous replaçons tous ce que nous connaissons. Mais vous concernant, j’ai l’impression que vous maniez volontiers les concepts, mais on reste un peu sur sa faim quant à l’analyse et l’enrichissement apporté au texte.

Peut être ( je le dis sans ironie) pourriez vous choisir un texte relativement court de la littérature et faire une démonstration de narratologie. Vous me répondrez que vous l’avez déjà fait ( sur Proust par exemple ) mais cela restait allusif.

Le plus » scolaire » que sera la démonstration, et le mieux ce sera pour la compréhension.

« on reste un peu sur sa faim quant à l’analyse et l’enrichissement apporté au texte. »

Je n’ai jamais prétendu enrichir un texte. Jamais je n’aurai l’arrogance et l’outrecuidance de prétendre « enrichir » un texte.

En revanche, quand je prends en compte le fait littéraire, j’essaie d’éclairer tel ou tel aspect du texte. Cet éclairage peut s’exercer sur un aspect du texte qui a même échappé à son auteur…

Cela peut être plus ou moins réussi, plus ou moins convaincant, bien sûr.

Je tiens à dire ici avec force que j’ai une vraie admiration pour ceux qui franchissent le pas de l’écriture de fiction. C’est pourquoi j’admire Brighelli, mais j’admire aussi par exemple abcmaths, qui s’y est lancé.

Quant à moi je n’ai jamais eu ce courage et ne l’aurai sans doute jamais.

« Lormier lira des fictions sans les comprendre et ses commentaires sur les billets du Maestro resteront superficiels, sans intérêt. »

Lormier, votre ego en souffre certainement, mais si vous avez un peu de lucidité et d’honnêteté intellectuelle, vous avez dû constater que vos commentaires des textes de Brighelli n’étaient jamais repris par d’autres, ni suivis de remarques vous rendant hommage pour avoir éclairé tel ou tel aspect du texte.

A contrario, quand il m’est arrivé de me livrer à cet exercice du commentaire, j’ai recueilli quelques marques d’approbation, venant parfois de Brighelli lui-même…

Je ne dis pas cela pour sottement plastronner et me faire plus grand que je ne suis, ni pour méchamment vous inférioriser.

Je dis cela parce que cette différence de réactions du commentariat face à vos commentaires et face aux miens signifie quelque chose. Elle signifie que l’un d’entre nous prend en compte le fait littéraire et que l’autre a le regard fixé sur le référent.

Voilà tout.

Un jour,j’en suis certain, vous cesserez de vous comaprer aux autres. Ce jour-là,on peut dire que vous serez sorti de votre névrose.

Quant à votre crapulerie,c’est une autre paire de manches. Je crains (sans en être sûr) qu’elle ne survive à votre névrose.

En effet,dans vos proppos crapuleux, on ne trouve pas trace de cette névrose;c’est toute une panoplie de fouberies,d’approximatins, d’esquives et de mensonges bien maîtrisés.

Vous avez bien sûr votre style particulier mais tout de même vos techniques se retrouvent chez d’autres crapules.

On peut être une crapule heureuse,ce n’est pas le sujet.

Je ne sais pas si l’on se rend bien compte de ce qui est train de se passer sur ce blog.

Lormier tient à mon égard des propos insultants, extrêmement désobligeants.

On a quitté le terrain de la controverse pour entrer dans celui de la diffamation.

Je crois qu’on a perdu Lormier. Il a fini par prendre pour argent comptant ses inventions à mon sujet.

Lormier, emporté par ses propres fictions…

Metalepse, encore et toujours !

Mais attention tout de même : l’insulte et la diffamation ne sont ni des tropes ni des figures de rhétorique.

ECHO :

« Peut être ( je le dis sans ironie) pourriez vous choisir un texte relativement court de la littérature et faire une démonstration de narratologie. Vous me répondrez que vous l’avez déjà fait ( sur Proust par exemple ) mais cela restait allusif.

Le plus » scolaire » que sera la démonstration, et le mieux ce sera pour la compréhension. »

Vraiment ?

Je veux bien essayer.

Mais ne perdez pas de vue une donnée essentielle : l’approche narratologique est une parmi d’autres. Je ne serai jamais exclusivement « narratologue », même Genette ne l’a jamais été !

Il faut me laisser un peu de temps : pour choisir le texte, l’analyser, et rédiger quelque chose qui tienne debout.

Ça vous convient ?

Tout à fait.

ECHO 27 août 2025 à 14h35

Peut être ( je le dis sans ironie) pourriez vous choisir un texte relativement court de la littérature et faire une démonstration de narratologie.

Ca ne vous a pas suffi le tissu d’âneries sur Proust ?

Moi qui ne m’énerve pas facilement,je reconnais que ça m’a énervé.

Au point de mauvaise foi où il en est arrivé, Lormier en est à faire croire que je me suis lancé dans un commentaire de Proust et de La Recherche…!

Quelle est la réalité?

J’ai commenté un morceau de phrase de Brighelli – même pas une phrase entière. Ce morceau de phrase, le voici :

« À temps perdu — et je n’ai plus le temps de le perdre… »

Je rappelle que l’hypothèse que j’ai avancée concernant ce morceau de phrase a été validée par l’auteur, Brighelli lui-même.

Ça n’a pas l’heur de plaire à Lormier. Tant pis, je crois que tout le monde s’en fout.

Mais j’apprécierais qu’il arrête de mentir. Ça devient agaçant.

Il ne s’agit pas du tout de cela. Il s’agit de vos grosses conneries sur « la matière de l’oeuvre » (la Recherche) et de votre énorme contresens sur l’expression « temps perdu ».

Vous avez bel et bien aligné un paragraphe de pures âneries sur Proust.

Vous avez réussi à m’énerver,alors que je suis habituellement très calme.

Le menteur,c’est vous. Je vais finir par devoir employer avec vous un langage explicite;

1. « votre énorme contresens sur l’expression « temps perdu » « .

Votre Maestro a confirmé que ça n’était pas un contresens. Ça vous fait probablement bien chier. En ce cas bourrez-vous d’Imodium.

2. « la matière de l’oeuvre » (la Recherche) : allez-vous nous dire que cette œuvre ne se prête qu’à une seule et unique interprétation, la vôtre ? Allez-y, ridiculisez-vous encore un peu plus, c’est très amusant à voir.

Bonaparte disait : « Quand l’adversaire commet une erreur, il ne faut surtout pas l’interrompre. »

Je ne vous interromps surtout pas : continuez, je vous en prie.

Sur la »matière de l’oeuvre »,je vous avais répondu:la matière de l’oeuvre,c’est l’oeuvre.

(Autrement dit, Madame Verdurin et son salon c’est tout autant la « matière de l’oeuvre » que tout le reste.)

Jean-Paul Brighelli

27 août 2025 à 15h29

En fait, l’histoire ne compte guère.

Je vous en conjure, M’sieur Brighelli, déployez tout votre talent pédagogique pour expliquer ça à Lormier.

Expliquez-lui que le fait littéraire n’est pas dans l’histoire.

On vous a déjà conseillé de bien vouloir vous occuper de vos fesses. C’est un bon conseil, je vous assure, fait de bon coeur.

Il est amusant, Lormier, quand son Maestro lui dit en fait la même chose que moi, et que je le lui signale.

Il se sent désavoué – et de fait, il l’est.

Alors il se cabre.

Oui, c’est assez amusant à observer.

Je n’en ai pas dit assez ?

Pour moi, si.

Pour Lormier, visiblement, non.

L’animal est rétif.

(il arrive aussi et encore, que pour signer, on laisse sa griffe… et même sur écran.)

Dans les administrations,certains fonctionnaires ont accès à la griffe du chef de service. privilège.

Joe Biden, président sénile,qui,parfois ne savait pas où il était ,ne signait rien;

C’est l’auto-pen (version moderne de la griffe) qui signait. Bien sûr l’auto-pen était manié par quelqu’un ou quelques uns. Qui ? On a parlé de la bande à Obama.

Les grapheurs,ces artistes des rues ,sont-ils des griffeurs ?

Il faudra que Lormier vous retrouve le texte de la conférence du Maestro,prononcée devant

un parterre de psychanalystes, sur écriture et cicatrice. Vous vous en souvenez ? Mais peut-

être l’avez-vous archivée.

JG 27 août 2025 à 14h52

« on reste un peu sur sa faim quant à l’analyse et l’enrichissement apporté au texte. »

Je n’ai jamais prétendu enrichir un texte. Jamais je n’aurai l’arrogance et l’outrecuidance de prétendre « enrichir » un texte.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Voyez comme il ruse.

ECHO n’a pas dit que JG prétend « enrichir un texte ». Tout le monde a compris qu’il a voulu dire « enrichir la lecture du texte, enrichir la compréhension du texte ». C’est une expression un peu ramassée,économe,Joisp Gavrilovic le sait très bien mais fait semblant de ne pas comprendre.

ECHO a bien dit « enrichir un texte ».

Il n’a pas dit « enrichir la lecture d’un texte ».

Ratiocinez tant que vous voulez, les faits sont là, aisément vérifiables, à votre grand dam.

Seriez-vous devenu subitement gratte-papier chez un comptable, rond de cuir myope et graisseux ? Ne considérant que la lettre ?

Une analyse n’est pas la réécriture d’un texte ;elle ne modifie pas le texte lui-même,évidemment; ce qu’on espère d’un commentaire, c’est qu’il nous fasse relire le texte d’un oeil plus vif et que donc notre lecture en soit enrichie.

Tout le monde l’a compris.

Vois jouez au con.

(Je rejette a priori et a posteriori l’hypothèse que vous soyez vraiment con.)

« ce qu’on espère d’un commentaire, c’est qu’il nous fasse relire le texte d’un oeil plus vif et que donc notre lecture en soit enrichie. »

Je valide intégralement cette affirmation de Lormier.

Que Lormier aille au bout de cette affaire et se demande honnêtement si ses commentaires des textes de Brighelli parviennent à accomplir la mission qu’il assigne au commentaire.

C’est tout l’objet du débat.

Je n’ai pas fixé une norme,j’ai seulement expliqué la phrase d’ECHO que vous vous ingéniez à comprendre de travers.

Décidément,vous êtes souvent à côté de la plaque; comme dit Trump à propos de Macron: »you always get it wrong. »

(Rappel:vous avez pris un exemple destiné à poser une question d’udsage du français pour le début d’un récit.)

En fait je me souvenais d’un de vos posts (mais retrouver lequel et à la suite de quel billet …) dans lequel vous disiez à peu près que l’analyse d’un texte par la narratologie lui apportait un intérêt supplémentaire , ce que j’ai traduit par enrichissement. On peut en effet juger que ce n’est pas le texte qui est enrichi directement, mais il s’agit bien de lui conférer un intérêt supplémentaire par rapport à une lecture ordinaire.

Tout le monde avait compris,même Josip Gavrilovic. Il fait le con.

Si vous dites « enrichir la lecture d’un texte », la formulation me plaît.

Pour ma part je dis « éclairer tel ou tel aspect d’un texte ».

Pourtant vous n’êtes pas toujours aussi lourd.

Laissons Le Spécialiste jargonner dans Son domaine… et

au passage, merci aux autres Spécialistes qui ont eu la décence de ne pas imposer, ici, leur Spécialité.

Désolée pour mon médiocre niveau… (j’espère ne pas faire trop honte à ce blog).

J’ai au moins parfaitement entendu le message suivant – certains ont l’art de faire passer, d’autres pas, ou si mal – :

« En fait, l’histoire ne compte guère. C’est ce qui fait que certaines histoires ont été racontées souvent — parce que ce qui compte, c’est l’interprétation. Giraudoux a intitulé l’une de ses pièces « Amphitryon 38 » parce que c’était la 38ème version de la même histoire.

Dans un air d’opéra, on juge la réalisation — pas l’histoire; Eh bien, c’est pareil en littérature ou au cinéma. Voir Arlequin serviteur de deux maîtres, de Carlo Goldoni. Ça a inspiré aussi bien Kurosawa (Yojimbo, 1961) que Sergio Leone (Pour une poignées de dollars, 1964) ou Walter Hill (Dernier recours, 1996). Même histoire — mais ds traitements fort différents. »

« jargonner » ?

Récit ? Histoire ? Discours ? Du jargon ?

L’observateur devenant trop souvent voyeur ? Du jargon ?

Le commentateur ne faisant plus vraiment la différence entre les vraies personnes de la vraie vie et les personnages inventés d’une fiction? Du jargon ?

Allons allons WTH, vous galéjez.

Pas de « personnage inventé » sans sa correspondance dans la « vraie vie ».

Et vice versa.

Peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas ça n’a rien de jargonnant. Vraiment rien.

« c’est à mes yeux plus gênant —, rien ne vient expliquer l’étrange acceptation de « Salomé » : quels traumatismes, quelle culpabilité diffuse l’ont amenée à accepter ces protocoles de plus en plus sévères et intrusifs, ces punitions cinglantes, cet abandon de son corps à des étreintes complexes ? »

Il me semble que dans ce passage,le critique s’intéresse au « récit comme récit »,plus précisément au « personnage comme personnage ».

Et pour quelques indices de plus (suite) :

Lu dans le Fogari : « L’Éducation nationale va proposer une intelligence artificielle aux professeurs « pour les accompagner dans leur métier » »

J’en connais qui accepteront de se faire greffer une connexion dans le cerveau (ou ailleurs si ça convient mieux)

Et pour quelques points d’indice de plus…

Déjà signalé, espèce d’enkh :

[Reprise de la formule « ça veut dire ce que ça veut dire… » –

EN :

Non seulement « portables en pose »

et « exigences » du Bac « resserrées »

et « Nouveau programme d’éducation à la vie affective et sexuelle »

Mais encore :

« L’EN va proposer une intelligence artificielle aux professeurs « pour les accompagner dans leur métier »

« L’IA servira à lui débroussailler le travail »

« un vrai levier pour faciliter l’apprentissage. Il faut que chacun soit conscient que c’est un peu comme un cerveau auxiliaire… »

« Un appel à projets financé à hauteur de 20 millions d’euros par « France 2030 » lancé «pour développer une IA souveraine (…) qui sera disponible dès l’année scolaire 2026-2027». (😁)

« Cet outil permettra de soutenir les enseignants »…

(lefiga)

L’EN : « rebel(le) »… with a cause !

Les cahiers au feu (déjà fait), les profs au milieu (c’est en… cours).]

et même que j’insiste :

Les cahiers au feu (déjà fait),

les profs au milieu (c’est en… cours).

(espèce d’enf’ : c’est mieux ; pas question de devenir aussi grossière que Lormier – 😁)

enkh se comprend habituellement comme enkhulé, mais pourrait fort birn se comprendre (en fonction du contexte) comme enkhuleur;

(ou enf’ pour enfileur – qui ne se contente pas d’enfiler des perles)

Oui

Laissons Le Spécialiste jargonner dans Son domaine…

On ne dit pas jargonner,on dit technolectiser.

« jargonner » ?

Récit ? Histoire ? Discours ? Du jargon ?

L’observateur devenant trop souvent voyeur ? Du jargon ?

Le commentateur ne faisant plus vraiment la différence entre les vraies personnes de la vraie vie et les personnages inventés d’une fiction? Du jargon ?

Allons allons Lormier, vous galéjez.

Encore à côté de la plaque!

Lormier n’a rien dit sur le fond,il a proposé de remplacer un vocable par un autre,plus gavrilovicien.

Dugong adore compter les points.

Oui…

(le jeu de fléchettes reste amusant)

JG 27 août 2025 à 16h25

2. « la matière de l’oeuvre » (la Recherche) : allez-vous nous dire que cette œuvre ne se prête qu’à une seule et unique interprétation, la vôtre ?

J’ai oublié de noter qu’impiicitement vous reconnaissez que votre baratin ne portait pas exclusivement sur le texte du Maestro mais bel et bien sur La Recherche;

« c’est à mes yeux plus gênant — rien ne vient expliquer l’étrange acceptation de « Salomé » : quels traumatismes, quelle culpabilité diffuse l’ont amenée à accepter ces protocoles de plus en plus sévères et intrusifs, ces punitions cinglantes, cet abandon de son corps à des étreintes complexes ? »

gênant ? En quel sens ? Le personnage serait plus cohérent,plus convaincant si nous connaissions davantage son histoire préalable ? Certes, un personnage (réel ou fictif) a toujours une part de mystèr,un personnage qui se soumet à de tels protocoles encore plus,certes il n’est pas question de tout expliquer…mais enfin le critique estime qu’il y a une lacune.

Je n’ose décider si dans ce paragraphe le Maestro traite du récit comme discours ou du récit

comme récit mais j’incline très fortement à penser qu’il s’agit bien du récit comme récit.

Lors des fêtes de Dax, une connasse sapée ras la moulasse monte sur une table et agite son dargeot sous le nez de braves gars attablés. Pour épurer l’air, une main aurait bougé là où il ne fallait pas.

Evidemment, la presse de canival (des caniveaux) a sauté sur l’occase

https://www.liberation.fr/societe/police-justice/agression-dune-influenceuse-a-dax-le-parquet-ouvre-une-enquete-20250820_BEWFPLBK4BE25BD4A4ETQ3PGQE/

Le Parquet exigera-t-il une reconstitution de la saynète ?

Et quid si l’influenceuse tente d’influencer le Parquet, en omettant de porter une culotte ?

JG 27 août 2025 à 16h11

Je ne sais pas si l’on se rend bien compte de ce qui est train de se passer sur ce blog.

Lormier tient à mon égard des propos insultants

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Il s’offusque parce que Lormier le traite de crapule ? La crapule monte sur ses grands chevaux ?

Alors ça,c’est la meilleure!

Le crapulet monte dans les aigus.

Quand Dugong commente une toile:

https://www.galerie-com.com/oeuvre/bonnie-and-clyde/332749/

Quand Dugong se paie ma fiole, c’est une fiole de poison made in Vérone estampillée WS. C’est ça, la classe.

Ce pôvre Lormier, lui, s’ingénie à tirer vers le bas un débat pourtant diablement intéressant : qu’est-ce que le fait littéraire ? Peut-on le commenter ? Faut-il le commenter ? Si oui, pourquoi et comment ?

A se comporter comme il le fait actuellement, Lormier va très vite devenir le maillon faible et la honte de ce blog.

Le commentariat jugera.

« fiole de poison made in Vérone estampillée WS » :

‘reusement que le Spécialist’ est là pour éclairer notre lanterne ;

Mais passer de « Vérone » au « maillon faible », c’est quand même loin d’être « la classe ».

« Le commentariat jugera. »

@WTH

« Crapule, crapuleries, toute une panoplie de fourberies, d’approximations, d’esquives et de mensonges bien maîtrisés » (dixit Lormier à mon propos), c’est ça la classe, selon vous ?

Le commentariat jugera.

Encore à côté de la plaque:votre crapulerie,c’est d’avoir imputé à Lormier des idées qu’il n’a jamis eues ni exprimées,c’est d’avoir inscrit Lormier dans la liste des cinq partisans de la « solution finale ».

Je répondrai peut-être à ça à mon retour de l’île de Pag.

Pour l’instant, je me prépare à honorer au mieux ma douce et tendre épouse, après une exploration très fructueuse de la gastronomie croate.

Ma douce et tendre épouse, à qui il ne faut pas en promettre, se demande – et me demande – ce que je peux bien raconter sur le blog d’un simple agrégé de lettres. Elle me considère au dessus de tout ça.

Je crois qu’elle m’aime.

A plus !

WTH 27 août 2025 à 17h32

« L’IA servira à lui débroussailler le travail »

Je connais des professeurs;ce qui leur plairait et leur serait vraiment utile ce serait une IA qui corrige leurs copies.

Dugong 27 août 2025 à 16h40

Et pour quelques points d’indice de plus…

Le plus probable est que cette innovation serve à demandre aux professeurs de faire plus d’heures;l’IA vous fait gagner du temps,alors en échange travaillez plus.

Enfin une bonne nouvelle (les occludés volontaires et les lobotolisés ne la verront pas)

Kennedy wrote, “I promised 4 things: 1. to end the emergency. 2. to end covid vaccine mandates. 3. to keep vaccines available to people who want them, especially the vulnerable. 4. to demand placebo-controlled trials from companies.”

“In a series of FDA actions today we accomplished all four goals. The emergency use authorizations for Covid vaccines, once used to justify broad mandates on the general public during the Biden administration, are now rescinded,” he added.

L’autorisation d’urgece pour les vaccins anti-covid est annulée.

https://www.wtaj.com/hill-politics/fda-rescinds-emergency-use-authorizations-for-covid-19-vaccines-rfk-jr/

G 27 août 2025 à 21h07

Pour l’instant, je me prépare à honorer au mieux ma douce et tendre épouse

Branchez la GO Pro et uploadez sur xhamster;vous savez qu’il y a un voyeur ici.

Lu plus haut sous la plume du maître des lieux : « l’histoire ne compte guère ». En désaccord complet, c’est à mon sens parce que l’histoire est « bonne » (a définir) qu’elle donne lieu à plusieurs interprétations, chacune littérairement différente.

Jean-Paul Brighelli 27 août 2025 à 15h29

En fait, l’histoire ne compte guère. C’est ce qui fait que certaines histoires ont été racontées souvent — parce que ce qui compte, c’est l’interprétation.

=========================================================

Oui,mais évidemment, la condition première c’est que l’histoire soit bien ficelée.

Les histoires qui ont été racontées mainte et mainte fois étaient dès le départ d’excellentes histoires susceptibles d’être sans cesse ré-interprétées.

Tout cela me semble évident.

Dans la recension que vous faites de Sally,il y a cette critique (critique au sens de criticable, mise en évidence d’une faiblesse):

« Ensuite — et c’est à mes yeux plus gênant —, rien ne vient expliquer l’étrange acceptation de « Salomé »

C’est une critique de l’histoire en tant qu’histoire (pas en tant que « discours »,whatever hat may mean);

Le personnage (personnage comme personnage pas « fait littéraire ou je ne sais quoi) le personnage ne « tient pas vraiment » Il y a une lacune;on n’en sait pas assez sur elle pour « adhérer »,il y a manque de cohérence.

Bien sûr,dans un récit les personnages gardent toujours une part de mystère…mais là c’est trop.

Par ailleurs vous avez votre théorie sur la soumission (élaborée au cours de vos soixnte années d’étude de la femme,notamment de la femme soumise):presque toujours la femme soumise héberge en elle un sentiment plus ou moins diffus de culpabilité.

Vous n’avez rien trouvé de ce genre dans le livre (mais vous n’auriez pas rejeté une autre « explication »)

Là on a simplement une meuf qui fait que des trucs bizarres sans qu’on sache du tout pourquoi.

L’écriture,je sais pas ce que c’est…c’est pas le style ,paraît-il;dans le fond je me fous de savoir ce que c’est au juste et je présume que les diverses écoles de narratologie en donnent des définitions divergentes et se battent là-dessus comme les grands-boutiens et les petits-boutiens. Si ça les amuse. Moi,ils me barbent.

Bon,ces choses ayant été dites,je crois quand même comprendre à peu près cette phrase:

L’écriture joue raisonnablement sur l’empathie, et le technicien rationaliste que je suis déplore parfois que Chloé Saffy ne se c ;

Là il s’agit du récit comme discours/fait littéraire .

L’écriture joue raisonnablement sur l’empathie, et le technicien rationaliste que je suis déplore parfois que Chloé Saffy ne se cantonne pas à la froide observation clinique

Pourquoi ce serait mieux de se cantonner à la froide observation clinique ?

Sherlock déplore régulièrement que Watson enjolive ce qui selon lui devraient être des analyses logiques désincarnées.

Souvenir douloureux d’un analyseur logique Textronik de 15kg qui m’était tombé sur le pied quand je bossais chez STMicroelectronics, c’est mes ongles de pied qui ont été désincarnés.

Pour le reste, le plus souvent, la littérature est une distraction dangereuse -tu le sais jipé- qui fait grimper le pratiquant imprudent au 20ème étage de la cave réservée aux intellectuels narcissiques, bourrés d’orgueil.

Sans plus…

La logique c’est lourd, mais lourd !

Mais qu’est ce qu’ils sont lourds les analystes ! Un analyseur logique, c’est lourd ! et ça a des coins, des arêtes, qui aspirent à taper des orteils sous gravité A fuir !

Le lieu naturel d’un analyseur logique ce sont les gros orteils. Aristote nous l’a révélé, pas la peine d’en faire une histoire…

« le technicien rationaliste que je suis »

Maestro,vous êtes maÏtre de mainte technique;de laquelle s’agit-il ici ?

Les hôpitaux français invités à se préparer à la guerre d’ici mars 2026, selon des instructions du ministère de la Santé

Figaro ce jour.

Avertissement de routine selon la ministre …

» Il est tout à fait normal que le pays anticipe les crises»

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-hopitaux-francais-invites-a-se-preparer-a-la-guerre-d-ici-mars-2026-selon-des-instructions-du-ministere-de-la-sante-20250827

Le Royaume Uni a commandé des morgues « portatives ». On discute Outre-Manche du pourquoi.

Les complotistes disent que c’est pour faire face à l’épidémie de morts inexpliquées.

Les anti-Starmer pensent que le gouvernement prévoit de faire tuer des militaires britanniques en Ukraine.

Ce Starmer s’est d’ailleurs fait tancer vertement,à la Chambre des communes par le Speaker qui a usé d’un langage explicite (You are a disgrace!) et s’est emporté.

Ce ton est extrêmement rare chez un Speaker. Ce « discours » (avec son « écriture » et son rendu sonore) est déjà un morceau d’anthologie.

Motif ?

Starmer a dévoilé ses projets stratégiques au cours d’une conférence, alors qu’il aurait dû le faire au Parlement;

Et oui,pour un Français c’est difficile à comprendre:au RU, le Parlement,ça compte, le PM est responsable devant lui.Il en est issu et quoique Ministre,reste un parlementaire;

Jean-Paul Brighelli 28 août 2025 à 3h15

Sherlock déplore régulièrement que Watson enjolive ce qui selon lui devraient être des analyses logiques désincarnées.

Si je comprends bien,il faudrait que certains passages soitient écrits dans un style sherloch holmesien…Cela contrasterait avec d’autes,alors ?

Bon, je n’ai pas lu le roman, je spécule dans le vide.

PS Tout d’un coup, cette histoire d’analyse désincarnée, ça me fait vaguement penser à Bachelard et à son histoire de « surcharge »…Je ne me rappelle plus trop;de toute façon, Bachelard…

Quand on est détective et qu’on cherche l’auteur d’un meurtre,on fait pas de la littérature,d’ac, mais quand on fait de la littérature,on peut se permettre de faire un peu de littérature quand même, ou pas ?

Watson comme personnage-personnage il se définit un peu par l’écriture (son langage propre, ses « enjolivements »). Alors Zut! on peut pas vraiment séparer le « plan du discours du plan de l’histoire » !

Le narratologue a oublié de nous dire si ces plans éraient parallèles, se coupaient et selon quel angle…On ne sait d’ailleurs pas pourquoi il appelle ça des plans.

Le sait-il lui-même ?

Des plans,pourquoi pas des sphères ? Pourquoi pas des tubes ? Pourquoi pas des tores ?

Le discours du narratologue c’est de la bouillie.

Par ce post de 8h33, Lormier continue à se ridiculiser de belle manière. Et ayant bien assimilé le conseil stratégique de Bonaparte (« Quand l’adversaire commet une erreur, il ne faut surtout pas l’interrompre »), je l’encourage à continuer sur le même ton, encore et encore.

Continuez, Lormier, continuez. Je ne vous interromprai surtout pas.

Zut! Moi qui croyais qu’on allait ^tre tranquille quelques heues…que vous lliez devoir vous reposer de vos efforts de la nuit passée.

Les efforts auxquels vous faites allusion ont sur moi un effet régénérant.

Dommage pour vous, je pète la forme !

Comme d’habitude, le « narratologue » ne sait pas quoi répondre à Lormier.

Peut-on mettre cela sur le compte de la fatigue post-coïtale ?

Pas vraiment,car c’est tout le temps la même chose avec lui, coït ou pas coït;

Mais enfin, Lormier, pourquoi vous répondrais-je ? Vous ne comprenez pas ce que je dis, ou bien vous faites semblant de ne pas comprendre.

Et l’ironie dont vous faites preuve ne ridiculise que vous, et vous n’en avez même pas conscience…

Alors continuez, continuez, continuez.

ECHO 28 août 2025 à 8h27

Les hôpitaux français invités à se préparer à la guerre

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Citation:

« la ministre de la Santé Catherine Vautrin n’a pas nié l’existence de cette lettre. «Les hôpitaux sont tout le temps en train de préparer des épidémies, des accueils (…) Il est tout à fait normal que le pays anticipe les crises, les conséquences de ce qu’il se passe. Cela fait partie de la responsabilité des administrations centrales», a-t-elle déclaré.

On l’a bien vu avec les masques et les blouses,du temps de Buzyn.

NB « écriture » (tore du discours ministériel)

« tout le temps en train de préparer des épidémies » pas « se préparre à », non préparer verbe transitif.

En effet la pandémie a été très bien préparée,planifiée; c’est pourquoi on l’appelle « plandémie »

Shdrlock Holmes est souvent présenté ( surtout dans les premières œuvres) comme une sorte d’esprit désincarne ( désolé pour le dernier accent) .

Dans les annees 1900 un auteur américain d’origine française, Jacques Futrelle ( mort je crois dans le naufrage du Titanic ) inventera un personnage de détective qu’il surnommera » la machine à penser ».

Holmes est aussi présenté ( un peu artificiellement) par Conan Doyle comme une machine à penser.

Il est normal qu’il regrette que l’aspect logique de son travail ne soit pas mieux mis en évidence par Watson, qui enjolive par du romanesque..

Mais évidemment ce qui a fait le succès des histoires de Sherlock Holmes, c’est l’alliance du logique et du romanesque ( attribué au narrateur Watson, prête nom de Conan Doyle) .

Réduites à leur pur aspect de déduction intellectuelle, les enquêtes de Holmes n’auraient pas eu de succès.

Et voilà;deux personnages (pris comme personnages) qui contrastent l’un avec l’autre;c’est ce qui fait fonctionner le recit (pris comme récit). Pour chacun des deux une « écriture » (whatever that means) spécifique;

La sphère du récit/ discours intersecte avec la sphère du récit/récit.

Un lecteur inculte tel que Lormier peut apprécier Conan Doyle bien qu’il manque à parler Genette .

Utiliser Watson comme narrateur, c’est précisément une astuce narratologique.

Conan Doyle : « Sherlock Homes and his stupid friend. »

Il y a quelques rares nouvelles où c’est Holmes le narrateur. Et je crois qu’il y en a au moins une, « His last bow », (qui si je ne m’abuse, est la dernière dans la chronologie diégétique) avec une focalisation zéro.

Sans surprise, elles sont moins percutantes que le reste du canon.

Le choix du narrateur, c’est un truc tout simple qui peut produire des effets très puissants : Humbert Humbert dans Lolita, Max Aue dans les Bienveillantes… et bien sûr le narrateur de Molloy.

Pour employer les termes adéquats, Watson est la plupart du temps à la fois le narrateur homo-diégétique et extra-diégétique des récits holmesiens écrits par Conan Doyle.

Miraculeux ! Personne n’a encore émis l’hypothèse que Cocoon et JG soient une seule et même personne…

Pardon ?

Retour sur une réflexion qui mérite commentaire :

Lormier

27 août 2025 à 16h50

Sur la »matière de l’oeuvre »,je vous avais répondu:la matière de l’oeuvre,c’est l’oeuvre.

1. « La matière de l’œuvre, c’est l’oeuvre ». On n’y est pas encore tout à fait, mais avec pareille lapalissade on n’est plus très loin de la tautologie, caractéristique de l’anti-intellectualisme poujadiste pourfendu en son temps par Barthes…

2. « Ô privilège du génie ! Lorsqu’on vient d’entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de lui. »

(Sacha Guitry)

Guitry, par delà le trait d’esprit, percevait quelque chose d’essentiel : la matière de l’oeuvre c’est l’oeuvre (lapalissade), et l’oeuvre trouve un prolongement naturel, en quelque sorte un appendice, dans les sensations et/ou réflexions qu’elle suscite chez le lecteur.

Reprenant le mot de Guitry, on peut, en exagérant à peine, dire : « Ô privilège du génie ! Lorsqu’on vient de lire La Recherche de Proust, les innombrables réflexions qu’elle suscite sont encore de Proust. »

Je laisse Lormier ratiociner à loisir sur tout ça.

Lorsqu’on vient de lire La Recherche de Proust, les innombrables réflexions qu’elle suscite sont encore de Proust. »

Pas si le lecteur est Josip Gavrilovic.

Continuez à vous ridiculiser avec des piques de cour d’école maternelle, ça manquait à votre panoplie.

@ECHO

Je n’oublie pas votre demande.

Je ne suis pas actuellement dans les meilleures conditions pour la satisfaire, étant loin de chez moi et de ma bibliothèque. Je regagne mes pénates la semaine prochaine. Il vous faudra attendre jusque là.

Mais soyez certain que je ne me déroberai pas.

Aucun souci, profitez de vos vacances !

Bonjour,

rien à voir avec cet article mais je ne sais pas comment poser la question à M. Brighelli. Sur vos interventions sur la stratégie de Lisbonne, les 90% de consommateurs, et les 10% de cadres: je cherche à trouver la source, le texte qui mentionne cela, je n’ai pas encore réussi. Pouvez vous m’aiguiller si vous l’avez sous la main?

Vous pouvez chercher longtemps.

Un revenant ! sincères salutations.

Je suppose que vous êtes au courant des déclarations du Hamas sur la réussite du 7 octobre , les « fruits » de l’opération,dont la nouvelle politique de Macron à l’égard de la Palestine ?

On entend souvent que Macron est complètement démonétisé sur le plan international (Trump ayant dit que cses déclarations sont sans importance…)

Il y a du vrai:il ne pèse pas grand chose.

Mais tout de même il y a une entité politique qui l’apprécie énormément:le Hamas.

https://www.memri.org/tv/ghazi-hamad-hamas-october-7-palestinian-state-weapons-israel

Ghazzi Hamad se félicite aussi que,gâce au 7 ocobre, des milliers de Josip Crapulovic- qui se terraient entre les lattes des parquets et derrière les lambris -soient sortis et manifestent au grand jour.

Utiles soutiens de la cause djihadiste en Occident.

https://www.memri.org/tv/ghazi-hamad-hamas-october-7-palestinian-state-weapons-israel

Que dire ?

On a perdu Lormier.

Je me demande si il vaut la peine qu’on essaie de le retrouver.

Sans vouloir trop relancer ce sujet , il m’apparaît qu’il y a aujourd’hui, chez les pro palestiniens, un discours basé sur de fausses évidences, ou même des contre vérités, que personne parmi les sachants ne corrige.

L’une de ces fausses évidences est que la Palestine existait avant Israel. La preuve, au 19 eme siecle, on parlait de Palestine .

Voir sur le mode « savant » cet article de Blast qui attribue aux Israeliens la volonté de nier qu’on ait jamais parlé de Palestine avant le 20 eme siècle.

Ce que ne comprend pas cet article et encore moins les ignares qui s’expriment, c’est que le nom Palestine autrefois ne désigne pas ce qui vient a l’esprit aujourd’hui. C’est un mot utilisé par les Occidentaux depuis longtemps et synonyme de Terre Sainte, autre appellation de la région. Personne sur place ne parle de Palestine parmi la population arabe et encore moins de Palestiniens. Par contre les juifs qui immigrent sur ce territoire parlent, eux de Palestine.

Quand le mot désignera de nouveau une entité politique, ce sera avec le mandat britannique sur la Palestine.

https://www.blast-info.fr/articles/2025/herodote-chateaubriand-flaubert-quand-les-ecrivains-nomment-la-palestine-WcZrVCA1Q9iL2nRNdMLm_g

« L’écriture, qu’est-ce que c’est ? » se demande Lormier.

Son maestro lui donne ici quelques indices :

« Ce qui, du coup, nous amène à penser que toute cette histoire est peut-être une fiction, et qu’en fait

de reconstruction, c’est le Texte qui, sous nos yeux, est la chair modifiée par les mots. C’est là que la référence à Kyôko Okazaki prend tout son sens. Mais pourquoi pas ? Une fiction est l’élaboration maniaque d’un objet de papier, par griffures successives sur la page, ajouts ici, suppressions là — élaboration d’un être de papier plus réel que les poupées des magazines et de nos boulevards. »

Je n’ai pas envie de savoir ce qu’est « l’écriture ». Je m’en fous. Des Trissotin ont lancé ce vocable dans les années 60;je les ai ignorés,ils étaient ridicules. Croyez-vous que soixante ans plus tard Lormeir veuille se lancer dans une carrière de Précieux ridicule ?

Si jamais vous voulez, après mûr examen, vous lancer dans une carrière de Précieux Ridicule, sachez que vous avez déjà fait la moitié du chemin.

Ridicule, vous l’êtes déjà abondamment.

Dans l’expression « Précieux ridicule », l’adjectif n’est pas séparable du substantif.

JG 28 août 2025 à 9h53

1. « La matière de l’œuvre, c’est l’oeuvre ». On n’y est pas encore tout à fait, mais avec pareille lapalissade on n’est plus très loin de la tautologie,

Josip Gavrilovic tronque;c’est une fourberie élémentaire. Mais il en a bien d’autres bien plus subtiles

Lormier 27 août 2025 à 16h50

Sur la »matière de l’oeuvre »,je vous avais répondu:la matière de l’oeuvre,c’est l’oeuvre.

(Autrement dit, Madame Verdurin et son salon c’est tout autant la « matière de l’oeuvre » que tout le reste.)

« Autrement dit »…signifie que ce qui suit cette expression est une reformulation : dire autrement ce qu’on a déjà dit.

Donc, en prenant en compte votre première formulation et en considérant la deuxième comme inutile car redondante, je n’ai évidemment rien tronqué.

CQFD.

Je vous rappelle que selon vous,le salon Verdurin, ce n’est pas « la matière de l’oeuvre ».

Ca, c’est complètement idiot.

Bon ,je laisse tomber,je n’ai pas envie de me replonger dans vos conneries ,qui m’avaient énervé.

D’ailleurs cette histoire de « matière » n’est venue que parce que vous prétendiez n’avoir commenté que le propos du Maestro et rien dit sur Proust.

Implicitement vous l’avez reconnu.

Comme vous êtes fourbe, vous ne le reconnaissez pas explicitement,cela ne m’étonne pas.

Bis :

JG

28 août 2025 à 10h03

Mais enfin, Lormier, pourquoi vous répondrais-je ? Vous ne comprenez pas ce que je dis, ou bien vous faites semblant de ne pas comprendre.

Que diriez-vous d’un petit échantillon d’intelligence ? https://share.google/v75aWiBUcWqO2uYIE

Ca pourrait servir d’antidote ?

Oui, pour un patient gravement atteint comme vous, par exemple.

Je plaisante.

Vous, vous êtes un cas désespéré.

🙂

Swift (pourrait écrire JG – mais pas Jonathan) récapitulation * à ma façon d’une matinée (synthèse dirait Lormier),

pleines de signes (et non singes **) savants, dont :

– « Aristote » et les orteils

– « dernière dans la chronologie diégétique) avec une focalisation zéro. Sans surprise, elles sont moins percutantes que le reste du canon.» *

————-

* pas question de capituler : bientôt le pas-encore-loqueàterre pourrait nous faire l’article (16), avant la distribution de « Tous résilients », au son du canon (« et il dit : Lève-toi, Tue-les »)

** ce n’est pas la mousmé de JG habituée à son ramage éclairé (cf les Lumières) qui irait passer « une nuit avec des perroquets, au parc animalier Parrot World » (lefigaro)

Vous avez noté l’effronterie ?

« Ma douce et tendre épouse, à qui il ne faut pas en promettre, se demande – et me demande – ce que je peux bien raconter sur le blog d’un simple agrégé de lettres. Elle me considère au dessus de tout ça. »

Définitions de « autrement dit »

Autrement dit – Locution adverbiale

Autrement dit — définition française (sens 1, locution adverbiale)

Cette locution sert à reformuler de façon différente, souvent plus précisément ou de manière mieux compréhensible, ce qui est dit précédemment.

[…], on doit se rappeler que […] l’islam insiste sur la communauté, non sur l’individu, et que la croyance religieuse est, en même temps, de ce monde et de l’autre ; autrement dit transcendante ou eschatologique et immanente en une seule et même fois. — Panayiotis Jerasimof Vatikiotis, L’Islam et l’État

Usage du mot « autrement dit »

Mon « autrement dit » introduisait une application concrète de la notion.

ECHO 28 août 2025 à 11h20

Sans vouloir trop relancer ce sujet , il m’apparaît qu’il y a aujourd’hui, chez les pro palestiniens, un discours basé sur de fausses évidences,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Moi non plus je ne voudrais pas trop relancer le sujet. Je veux juste inviter à écouter Ghazzi Hamad, haut dignitaire du Hamas.

Il s’est félicité de la réussite du 7 octobre ,en a décrit les résultats positifs dont les deux que voici:

i) Macron s’est déclaré favorable à la reconnaissance d’un Etat palestinien. Or un Etatt palestinien est indispensable à la poursuite de la guerre contre Israêl et à son extension en Occident.

Autrement dit, Macron est un soutien du djihad. Cela ne serait pas arrivé sans l’opération du 7 octobre;

ii ) En Occident, sont apparus au grand jour des mililiers de Crapulovic. Jusque là ils se terraient entre les lattes du parquet ou derrière les lambris; le 7 octobre les a galvanisés et maintenant ils manifestent ouvertement.

C’est encore un soutien précieux au djihad.

https://www.memri.org/tv/ghazi-hamad-hamas-october-7-palestinian-state-weapons-israel

Bis :

JG

28 août 2025 à 11h19

Que dire ?

On a perdu Lormier.

Je me demande si il vaut la peine qu’on essaie de le retrouver.

Vous n’avez sans doute pas besoin d’écouter Ghaszzi Hamad;vous le connaissez bien et communiquez régulièrement avec lui.

C’est la faut’aux boomers !

a dit le Béarniais (74 ans) – jeune boomer, comme les Barnier et Rebsamen, et même Larcher ;

… ainsi que 50 sénateurs entre 70 et 80 ans, et même 4 de plus de 80 ans (senat.fr) –

sans oublier Jack L., 85 ans.

L’ancêtre Lormier a donc toute sa place ici.

Mais conscient du problème, fera-t-il l’effort (en dehors du VTT) de se cantonner à des publicités moins tapageuses de produits haut de gamme ?

Seul l’avenir nous le dira.

Publicites honteuses, j’suis d’accord.

Et en plus, il part dès qu’on parle de dette.

Oui…

Le bicarbonate c’est pas luxueux.

» …Ils ont travaillé mais il faut qu’ils protègent les plus jeunes… » a dit le Béarniais qui a peur de paumer et craint sa chute.

Par exemple, Lormier devrait aider le jeune JG, l’encourager, éventuellement le féliciter parfois.

Oui…

Mais je ne manque pas de le féliciter!

a peur de paumer et craint sa chute.

a peur de CHômer et craint sa Pute.

part dès qu’on parle de dette.

pETe dès qu’on parle de dARD.

(fine allusion aux queefs)

Rappel: Kennedy a déjà annulé l’autoristaion de mise sur le marché au titre de l’urgence des « vaccins anti covid »;plus question d’obligation vaccinale pour quicoque,sur tout le territoire;

Des gens bien placés annoncent qur Trump pourrait déciderr prchainement de retirre ces saloperies du marché.

« The Trump administration is considering phasing out COVID-19 vaccines, with insiders citing a 2022 peer-reviewed study showing a 16% higher risk of serious adverse events in vaccinated individuals compared to placebo. »

https://www.naturalnews.com/2025-08-26-covid-jabs-could-be-banned-by-trump-administration-within-months.html

Si seulement Tromp décidait de se retirer lui-même très prochainement…

« Si seulement »…en latin: »Utinam »…On peut s’offrir des moments « hors du temps » où l’on rêve d’un monde plus à notre goût. Des moments qu’il ne faut pas prolonger.

Retour au réel.

Trump est bien ,là, Kennedy aussi.

Susan Monarez, la vaccinolâtre néo-mengeléienne que Kennedy avait poliment prié de démissionner refusait de le faire.

Alors, Trump l’a virée.

Il suffit maintenant d’attendre le développement des effets délétères.

IAL ne sait rien du réel mais il en parle beaucoup.

Utinam, suite :

Rubayat, »traduction » Fitzgerald

LXXIII.

Ah, Love! could thou and I with Fate conspire

To grasp this sorry Scheme of Things entire,

Would not we shatter it to bits—and then

Re-mould it nearer to the Heart’s Desire!

nearer to the heart’s desire (refaire un monde plus conforme à ce que le coeur désire)

Comme pour toutes les personnes condamnées, laissons à IAL son droit à mourir dans l’indignité.

De l’individu considéré comme tube…et du bonheur fugace

Il est arrivé que Dugbeong (personnage-personnage ou personnage-discours?) se présente à nous comme tube.

Savoureux couplets sur l’ataraxie atteinte matitudinalement par la défécation en plein air lorsque le péristaltisme est harmonieux.

C’est pendant ces moments arrachés au cours du monde que Dugong s’autorise quelques divagations sur le mode « utinam ».

Toujours soucieux de son prochain, Lormier a conseillé à Dugong de planter des bégonias qui recueilleraient ses matières.

Mais Dugong refuse obstinément;

Quant à Lormier,oui, il lui arrive,comme à tout hmme, de dire « utinam ».

Mais quand le réel est angoissant, Lormier accepte de trembler et s’interdit de dire

« utinam ».

Ainsi,jamais vous ne l’entendrez dire : »si seulement tous les Crapulovic, tous les cloportes,tous les cafards pouvaient retourner dans les parquets et les lambris !

Non, il faut faire face:les suppôts du Hamas sont bien là, parmi nous en Occident.

Ghazzi Hamad est là à se frotter les mains. Macron aussi est là;

Nous allons connaître de grandes calamités.

Vous avez noté l’effronterie ?

« Ma douce et tendre épouse, à qui il ne faut pas en promettre, se demande – et me demande – ce que je peux bien raconter sur le blog d’un simple agrégé de lettres. Elle me considère au dessus de tout ça. »

Ce n’est pas que de l’effronterie;on trouve dans ce texte des thèmes névrotiques habituels.

« simple agrégé de lettres » c’est un sparadrap sur la blessure jamais cicatrisée de l’échec au concours.

C’est aussi l’obfuscation de l’oeuvre. Le sujet n’a pas d’oeuvre,il pleure sur son incapacité à écrire et par conséquent fait mine d’ignorer l’oeuvre du Maestro.

WTH 28 août 2025 à 18h43

C’est la faut’aux boomers !

Qu’est-ce qu’un boomer ? C’est quelqu’un qui est né pendant le « baby boom » . Autrement dit,c’est quelqu’un qui est né peu après la guerre,quansd l’euphorie de la victoire,le retour des prisonniers ont conduit les couples à se reformer,et à copuler comme des lapins.

Combin de temps cette euphorie copulatoire a-t-elle duré ?

Il faudrait consulter les historiens.

Je dirais trois ans:de 45 à 48.

Ce qui veut dire que le plus vieux boomer vivant a 80 ans et le plus jeune 77.

Le Maestro, qui nous a raconté sa conception,dans une calanque, lors d’une permission de son papa, nest pas exactement un boomer.

Bayrou,suivi par un vain peuple et un ramassis de crapules pose une fausse égalité: boomer= retraité.

(Il parle aussi de « l’aisance de l’après-guerre » Il invente une autre Histoire).

Baby boom, baby boomers

Wikipedia :

» Un baby boomer, ou babyboumeur (orthographe rectifiée de 1990), aussi appelé boomer (péjoratif)[1] est une personne née en Occident pendant la période du baby boom, après la Seconde Guerre mondiale. Selon la théorie générationnelle de Strauss-Howe, cette génération comprend les personnes nées entre 1943 et 1960[2]. Une autre acception assigne cette catégorie aux personnes nées entre l’immédiat après-guerre et 1964[3],[4],[5],[6],[7]. Les baby boomers font partie d’une génération entre la génération silencieuse et la génération X. Pendant cette période, la proportion d’adultes mariés augmente ainsi que le taux de natalité[8].

Étymologie

Le terme baby boom désigne une augmentation notable du taux de natalité. L’augmentation de la population après la Seconde Guerre mondiale est décrite comme un « boom » par divers journalistes, dont Sylvia F. Porter dans une chronique publiée le 4 mai 1951 dans le New York Post, basée sur l’augmentation de 2 357 000 dans la population des États-Unis entre 1940 et 1950[9].

La première utilisation enregistrée de l’expression « baby boomer » se trouve dans un article du Daily Press daté de janvier 1963, écrit par Leslie J. Nason. Cet article décrit une augmentation massive des inscriptions dans les universités, alors que les premiers boomers atteignent l’âge adulte[10],[11]. Le Oxford English Dictionary attribue le sens moderne de ce terme à un article publié le 23 janvier 1970 dans le The Washington Post[12]. »

Les dates du phénomène (?) varient donc selon les pays.

La date extrême 1943 concerne, semble-t-il, les USA .

Pourquoi prendre comme date de fin du phénomène 1964 ?

» Les Anglo-Américains parlent alors de « l’âge d’or » et les Français des « trente glorieuses » pour décrire une croissance économique continue. »

Or si on place la fin des trente glorieuses (concept applicable à la France) vers 1974, les derniers boomers seraient nés en 74 (voire 75?)

Une des illustrations (1948, USA) de l’article wikipedia qui part un peu dans tous les sens (le féminisme, les hippies etc tous produits du baby boom) : le baby boom se confond avec la croissance économique et l’augmentation du niveau de vie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Baby_boomer#/media/Fichier:The_Ladies'_home_journal_(1948)_(14765206281).jpg

« Il faudrait consulter les historiens. » Et deux lignes plus bas, sans aucune explication :

« Je dirais trois ans:de 45 à 48 »

Tout le monde se fout du désir de IAL d’en être ou pas.

Tout le mobe ?

Non,il exiiste quelqu’un qui ne s’en fout pas.

Dugong 29 août 2025 à 9h52

Comme pour toutes les personnes condamnées, laissons à IAL son droit à mourir dans l’indignité.

Lormier ayant toujours vécu dignement,aura une mort digne.

On verra.

Vous aussi,vous aurez une mort digne,allons…

Toi-même !

Trente glorieuses

wiki

Les Trente Glorieuses sont la période de forte croissance économique et d’augmentation du niveau de vie qu’a connue la grande majorité des pays développés entre 1945 et 1975.

(…)

Après un début difficile, les vingt-huit ans qui séparent la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, du choc pétrolier de 1973 se caractérisent par etc »

1973 ou 1975 ? l’épaisseur du trait. Les choses ne s’arrêtent pas brusquement en 73, mais le repli commence.

Noter que l’expression est d’origine française et a sa source dans une étude sur l’économie et la société française, ce qui rend un peu discutable son application à tous les pays occidentaux (en Italie on parle plutôt du miracle économique etc):

» Ce chrononyme rétrospectif a été créé par Jean Fourastié en 1979[4], car il s’agissait d’une « révolution invisible » lente, en contraste avec la révolution rapide des Trois Glorieuses[5]. Comme l’a montré Pascal Ory, cette expression a vite rencontré le succès et s’est durablement installée[6].

Depuis le XXIe siècle, toute une historiographie s’attache à déconstruire l’expression de Trente Glorieuses[7], ce qui signifie refuser le titre de glorieuses à ces années. »

» une historiographie s’attache à déconstruire etc »

Que ne déconstruit-on pas…

Si ça amuse des gens de constamment changer le sens des mots,pourquoi pas ?

L’euphorie copulatoire, le baby boom, est le résultat de la victoire,retour des prisonniers, espoirs nouveaux.

Que les naissances aient encore été nombreuses jusque dans les années 60, c’est une autre affaire. Dire que c’est encore le boom, c’est un abus de langage.

Par définition,un « boom », c’ezt un truc qui ne dure pas..

épicétou.

Nous produisons constamment des mythes historiques.

« La Belle Epoque », mythe déjà caractérisé comme tel.

Les « Trente Glorieuses »,mythe bientôt caractérisé comme tel;

« Le Moyen Age » obscur et obsurantiste, mythe complètement démonétisé;

L’exterminator détruit les cafards, les cloportes, les termites (pas les crapules,hélas) l’historien détruit les mythes, le rêveur supplie qu’on lui donne une belle bite et se retrouve avec un gros mythe.

Lormier : « tous les Crapulovic, tous les cloportes,tous les cafards »

L’insulte érigée au rang d’instrument privilégié de la dialectique.

Lormier, (in)digne héritier de Rebatet. (Car Rebatet, lui, avait un peu de talent.)

La fachosphère, à la recherche d’une forme d’honorabilité mais irrémédiablement déterminée par son ADN, finit toujours par retomber sur ses fondamentaux.

On avait perdu Lormier. On vient de le retrouver dans la fange. Alors forcément, ce qu’il dégage est assez nauséabond.

On a p

Je termine : on a peut-être intérêt à le laisser là où il est…éloigner l’origine des odeurs désagréables, c’est une mesure de salubrité publique, non ?

« Nous allons connaître de grandes calamités » : Lormier fait son Philippulus !

Le Béarniais à la Fouère de Chalons en Champagne, est encore plein d’espoir :

«Je crois que quelque chose est en train de bouger. » ! (Attention néanmoins au bord de la « falaise » : risque de tomber dans le vide).

On pourra compter sur

« Les plus jeunes… qui s’engagent dans ce combat. Ils ont des armes » » (!), « leurs cercles d’amis », « les réseaux sociaux» (!)

Ainsi a-t-il continué, seul attraction (divertissement ?) gratuite de la Fouère.

Conscient du problème, JG avait décidé de rentrer… en stop pour tenter de convaincre jeunes et moins jeunes qu’il était temps de passer à l’action.

Difficile, car son obsession anti-Lormier reste un sérieux handicap.

Et, tandis que Cramon s’est lui immiscé en Moldavie, histoire de convaincre là-bas aussi le peuple de faire le bon choix,

l’Ambass ricain, Charlie K., après avoir déclaré que Cramon ne faisait pas le bon choix, et en conséquence convoqué au Quai d’ Orsay (enfin ce qu’il en reste), s’est lui empressé d’envoyer un sous-fifre…

Que faire ?

Peut-on compter sur Diabolo pour faire quelque chose ?

https://storage.canalblog.com/86/74/460923/127449758_o.jpg

Josip Gavrilovic qui ne lit pas tous les mots n’est pas non plus attentif à la ponctuation.

« tous les Crapulovic, tous les cloportes,tous les cafards »

Les termes sont séparés par des virgules:un cloporte n’est pas identique à un cafard,ni à un Crapulovic.

Il est vrai que les cloportes et les cafards ont tendance à se cacher entre les lattes et derrière les lambris.

Dire des Crapulovic qu’ils font de même, c’est user d’une image (d’ailleurs,empruntée à l’anglais: »crawling out of the woodwork ») .

Qu’est-ce qui a galvanisé les Crapulovic au point qu’ils se manifestent au grand jour ?

J’adopte l’explication de Ghazzi Hamad,fin connaisseur,bon terroriste et haut dignitaire du

Hamas:c’est le 7 octobre.

https://www.memri.org/tv/ghazi-hamad-hamas-october-7-palestinian-state-weapons-israel

JG : « la fachosphère », « la fachosphère », « la fachosphère », « la fachosphère », « la fachosphère » !…

https://comicvine.gamespot.com/a/uploads/scale_small/11/111746/5120010-c0908a4philippulus.jpg

WTH : « je ne veux pas savoir ! », je ne veux pas savoir ! » ,je ne veux pas savoir ! » ,je ne veux pas savoir ! »

Lisez Rebatet, vous saurez.

L’exterminator détruit les cafards, les cloportes, les termites (pas les crapules,hélas) l’historien détruit les mythes, le rêveur supplie qu’on lui donne une belle bite et se retrouve avec un gros mythe.

illustration:

https://www.youtube.com/watch?v=xloUOlLdz_s

WTH 29 août 2025 à 11h47

l’Ambass ricain, Charlie K., après avoir déclaré que Cramon ne faisait pas le bon choix, et en conséquence convoqué au Quai d’ Orsay (enfin ce qu’il en reste), s’est lui empressé d’envoyer un sous-fifre…

pas le bon choix: reconnaître maintenant un Etat palestinien. En effet cet Etat ne pourra être qu’un état djihadiste permettant la poursuite de la guerre contre Israël, la rendant bien plus efficace et permettant son extension vers l’Occident tout entier.

C’est exactement ce que pensele Hamas qui estime que le choix de Macron est l’un des « fruits » du 7 octobre. C’est ce qu’a dit Ghazzi Hamad à Al Jazira.

Autre propos intéressant de l’ambassadeur: l’antisionisme c’est l’antisémitisme,épicétou.

Les Américains ne m^chent pasleurs mots. Une crapule est une crapule,épicétou.

La reconnaissance de la Palestine par quelques pays importants va t elle changer quelque chose ?

Elle est déjà reconnue par plus de 100 pays. Et pour etre admise a l’ONU comme membre à part entière, je suppose que ce n’est possible que si aucun pays membre du conseil de sécurité ne met son veto ( à vérifier) or les USA n’accepteront pas, du moins pas avant des changements politiques indiscernables avant longtemps.

On est dans le symbole.

Par contre l’installation de la Palestine comme Etat de plein exercice n’aurait pas forcément des conséquences défavorables à Israël : il y aura des compétitions pour le pouvoir qui occuperont les factions palestininennes plus que la lutte contre Israël (vision optimiste).

Les plans » comment sortir de l’impasse » du style de celui ci

https://www.jean-jaures.org/publication/sortir-de-limpasse-a-gaza-une-strategie-alternative-pour-mettre-fin-a-la-guerre/

sont évidemment des plaisanteries car qui va se charger de l’imposer . Certainement pas la Fondation Jean Jaures, émanation du PS.

Néanmoins que de mesures aptes a susciter la colère de la « rue » , au moins en France ( comprenez les LFI et les habitants des cités et autres racises):

» Le Hamas ne sera plus une entité gouvernementale ni impliquée dans la gouvernance de Gaza. Un mécanisme efficace sera mis en place pour assurer le désarmement du Hamas et garantir la démilitarisation à long terme de la bande de Gaza.

Israël assumera une responsabilité accrue en matière de sécurité afin de contrer les menaces et d’empêcher la reconstruction d’infrastructures militaires et terroristes à Gaza. Cela nécessitera de préserver sa liberté d’action opérationnelle. »

» Une administration civile palestinienne sera mise en place, composée de technocrates – des professionnels qui ne sont pas affiliés au Hamas – et liée à l’Autorité palestinienne (AP). L’AP s’associera à l’Égypte, qui dirigera le processus de formation de l’administration technocratique, sous réserve de l’approbation d’Israël en matière de sécurité. Cette administration fonctionnera sous le parrainage et avec l’aide d’une force opérationnelle interarabe, dans l’esprit du plan égyptien visant à mettre fin à la guerre et à stabiliser Gaza, approuvé et adopté par la Ligue arabe en mars 2025. »

« Une force de police palestinienne sera mise en place sans membre du Hamas. Elle sera entraînée en Égypte et en Jordanie, sous la supervision du coordinateur américain pour la sécurité. »

Ce que ne dit pas ce plan ( parce qu’on ne peut pas l’écrire) c’est ce qu’on fera des membres du Hamas.

Non, tous ensemble contre ce plan rédigé par les sionistes…

WTH 29 août 2025 à 11h47

Et, tandis que Cramon s’est lui immiscé en Moldavie, histoire de convaincre là-bas aussi le peuple de faire le bon choix,

Vous êtes légèrement vipérine:il est allé célébrer la f^te de l’Indépendance avec nos amis moldaves;

Comme nous avons beaucoup d’amis dans le monde et que les f^tesd’indépendance tombent à des dates très variées, Macron a un riche programme de voyages;

Je note qu’il n’a pas encore prévu d’aller célébrer la victoire du 7 octobre auprès de Ghazzi Hamade,au Quatar.

Dugong 29 août 2025 à 11h57

IAL ne sait rien du réel mais il en parle beaucoup.

Lormier ne pases pas trop de temps dans le monde de l’utinam.

Il recommande la même hygiène à Dugong qui, comme tout tube, a droit à une vie digne;

ECHO 29 août 2025 à 12h35

Les plans » comment sortir de l’impasse » …Les plans » comment sortir de l’impasse »…

sont évidemment des plaisanteries

=========================================================

Un mécanisme efficace sera mis en place pour assurer le désarmement du Hamas et garantir la démilitarisation à long terme de la bande de Gaza.

Ghazi Hamad : « Je le dis très clairement et en quelques mots : les armes constituent la cause palestinienne. Nos armes et notre cause sont une seule et même chose. Nous avons été élevés depuis l’enfance… Je ne parle pas seulement du Hamas, mais de tous les Palestiniens, et de tous les membres des factions palestiniennes, qui ont porté les armes, combattu, mené le djihad, sont tombés en martyrs et ont irrigué la terre de leur sang. Les armes ont toujours été notre principale force face à l’occupation. Par conséquent, il y a toujours eu un consensus palestinien à ce sujet. Aucun Palestinien ne dit aujourd’hui que la résistance doit cesser, car rendre nos armes signifie la fin de la résistance et la fin de la cause palestinienne. »

traduction Gogle de la traduction angalise des pros tenus en arabe par Ghazzi Hamad,bon terroriste (il y a le bon terroriste et le mauvais terroriste)

https://www.memri.org/tv/ghazi-hamad-hamas-october-7-palestinian-state-weapons-israel

Pour les opinions qui s’expriment sur les » réseaux » (avec des pseudos maghrébins ou style LFI et associés) les gens du Hamas sont comparables aux résistants français, l’un de ces internautes ( probablement français d’origine vu ses références), disait qu’ils étaient comparables à Jean Moulin, Aubrac, Geneviève de Gaulle, P. Brossolette.

Jamais entendu que ces résistants s’étaient livrés a des exactions comparables a celle du 7 octobre, mais cet argument est inaudible pour les laudateurs fanatiques de la Résistance palestinienne qui disposent d’éléments de langage bien rodés.

Bien entendu,il y a de jeunes pro-palestiniens naïfs qui s’muvent à juste titre des souffrances endurées par les Gazaouis.

Il y a aussi des crapules aguerries qui savent très bien ce qu’elles font et qui reçoivent leurs « éléments de langage » directemlent des foyers terroristes du Moyen Orient.

Quant aux disnctions bysantines entre palestiniens ,Hamas et autres factions,ce n’est que poudre aux yeux ,comme on le constate à la lecture des propos de Ghazi Hamad:

» Je ne parle pas seulement du Hamas, mais de tous les Palestiniens, et de tous les membres des factions palestiniennes, qui ont porté les armes, combattu, mené le djihad, sont tombés en martyrs et ont irrigué la terre de leur sang. Les armes ont toujours été notre principale force face à l’occupation. Par conséquent, il y a toujours eu un consensus palestinien à ce sujet. »

Les crapules qui nous opossent leurs arguments sur les 25000 membres du Hamas et les millions de Palestiniens savent très bien ce qu’elles font.

D’ailleurs,c’est lepropre des crapules.

(ECHO – 12h35)

Un « think tank » !

Faut-il être naïf, et/ou stupide pour aller jusqu’à oser écrire :

« Une force de police palestinienne sera mise en place,

sans membre du Hamas.

Elle sera entraînée en Égypte et en Jordanie,

sous la supervision du coordinateur américain pour la sécurité. »

Je doute fort que la Jordanie, et encore moins l’Egypte, accepteraient quoi que ce soit de ce plan (!), d’autant que le « coordinateur américain » * a bien mieux à faire (affaires) ailleurs…

* toujours… sous la tutelle… ricaine **!

Incapable de sortir de cette vision,

cette pauvre Europe de l’ouest,

qui s’acharne, qui se refuse à comprendre, que le monde est vaste,

que les Ricains s’éloignent de l’ère Brzeziński (et du PNAC),

face à Chine-Russie-Inde, etc.

** l’ancien commissaire européen en charge du Marché intérieur et du Numérique (!) : « Face aux nouvelles menaces de Donald Trump, l’Union européenne ne peut plus accepter

la soumission »

(lefigaro) – 😁

WTH 29 août 2025 à 13h45

(ECHO – 12h35)

Un « think tank » !

Faut-il être naïf, et/ou stupide pour aller jusqu’à oser écrire :

Il y a des naïfs;il y a aussi des crapules. Les crapules ne sont pas naïves.Elles sont chapitrées par le Hamas.

Lormier, toujours aussi nul dans l’analyse des techniques narratives, ne voit pas que l’origine énonciative de « simple agrégé de Lettres », c’est ma douce et tendre épouse.